おじさん工房 BBS

FM ステレオ信号発生器 - Ojisankoubou

2025/11/25 (Tue) 14:10:12

FMSG-1 FMステレオ信号発生器のページを作りました。

https://ojisankoubou.web.fc2.com/fmsg-1/index.html

あまり需要はないと思いますが...

Re: FM ステレオ信号発生器 - やどさん

2025/11/27 (Thu) 17:44:19

こんにちは

そういえば、昨年の今頃「FMラジオのレシオ検波調整」笛吹おじさんの話題で、AD9833 DDSモジュールをいじった覚えが… ほぼ忘却の彼方... 汗;

見つけました。

アリエクのSTM32G030ボードでRFC5を作ったマイコンモジュールも。

面白そうなのでFMステレオ発生器トライしてみます!

//

Re: FM ステレオ信号発生器

- 笛吹おじさん

2025/11/30 (Sun) 09:39:48

2025/11/30 (Sun) 09:36:59

2025/11/30 (Sun) 09:36:59

やどさん、ご無沙汰です。

FM ステレオ信号発生器 お作りになるのですね。

すばらしい!頑張ってください。

私は古の真空管ラジオにデジタル局発とデジタルマジックアイをラジオにつけているのですが、まだ未完成です。

「2025/11/27 LOG周波数スケール線のバグ修正と縦軸ラベルをトレース色に変更」

これをしようかとやったのですがVNA-QTが動きません

忘却の彼方の記憶を呼び戻すのは、、、たいへんです。(笑い)

Re: FM ステレオ信号発生器

- やどさん

2025/11/30 (Sun) 15:40:23

笛吹おじさん こんにちは。

笛吹おじさん こんにちは。

真空管ラジオにデジタルマジックアイですか!

そしてTj Lab.さんのデジタルVFO?、新旧アナデジ混載でステキです (^^)//

「LOG周波数スケール線のバグ修正」って何? と、、

昼前に気が付いて、私の方もNanoVNA-V2ファーム入れ替えました。全然気づいていませんでしたが、いい感じです。

→でも、NanoVNA関連のファイルどこにあったっけ?で、15時過ぎて、ようやく入れ替え完了… 汗);

FM ステレオ信号発生器もまだなんですが、

これはDACが無いと面白くなさそうと、PT8211はゲットしましたが、50MHz発振器が手に入りませんでした。

手持ちは、40MHzOSCと10MHzのXtalがあって、プログラム修正か、5倍オーバートーンでなんとかならないかな、、取り急ぎRFC-5のPGで50MHz出して動作確認しようか、、

などと考えていて、時だけが過ぎていきます。。(笑);;

//

Re: FM ステレオ信号発生器

- 笛吹おじさん

2025/11/30 (Sun) 20:40:02

やどさん、今晩は。

すみません教えてください。

>私の方もNanoVNA-V2ファーム入れ替えました。全然気づいていませんでしたが、いい感じです。

VNA-QTを使われたのでしょうか?

前は違う方法で書き込んだような記憶があるのですが、まったく思い出しません。

宜しくお願い致します。

Re: FM ステレオ信号発生器

- やどさん

2025/11/30 (Sun) 22:14:52

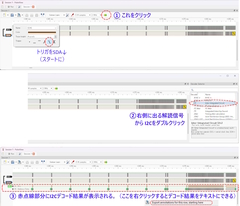

VNA-QT で書き込みました。

VNA-QT で書き込みました。

NanoVNA-V2の左SWを押しながら電源ONか、メニューのconfig→DFUでDFUモードにして、

VNA-QTを起動。メニューdeviceからCOMポート指定→new firmware?でYes押すと、ファイル選択ウィンドウが開くので、20251127のファームウェアを開く、でした。

//

Re: FM ステレオ信号発生器

- Ojisankoubou

2025/12/01 (Mon) 08:26:37

>やどさん

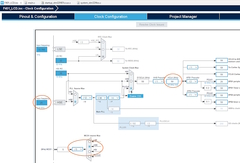

AD9833 モジュールについている 25MHz を使うのはどうでしょう。

board.h の修正と再コンパイルが必要ですが...

#define HSEXTAL 50000000 // =8M~48MHz 外部クロック入力 50MHz

#define PLL_N 29 // =8..86 2.66M~16MHz PLL比較=VCO/PLL_N 7.14M

の HSEXTAL を 25000000、PLL_N を 58 にすればよいです。

Re: FM ステレオ信号発生器

- 笛吹おじさん

2025/12/01 (Mon) 12:18:16

やどさん、今日は。

どうも手順ありがとうございます。

私も同じようにやったのですがNGですね。

USB ポートが表示されますのでそこをクリックしたのですが、エラーがでて先へ進めません。

NanoVNAは右SWを押しながら電源を入れDFUモードにしてあります。環境はwin11です。

win10のノートではUSBポートも表示されませんね。

何がおかしいのか?考えます。

Re: FM ステレオ信号発生器

- やどさん

2025/12/01 (Mon) 16:49:03

笛吹おじさん こんばんは。

エラーになるとの事、USBケーブルとか、ポートの問題(?)かもしれないですね。。

こちらもWin11-PCです。普通に接続して VNA-QT Windowsで接続すると、

NanoVNA-V2画面に”NanoVNA V2_2 USB MODE"と表示されて、Windwos画面には S11グラフが描かれますが出ていますでしょうか?

Re: FM ステレオ信号発生器

- やどさん

2025/12/01 (Mon) 16:58:42

Ojisankoubou様 こんばんは。

Ojisankoubou様 こんばんは。

>AD9833 モジュールについている 25MHz を使うのはどうでしょう。

>HSEXTAL を 25000000、PLL_N を 58 に

うわー、AD9833モジュールのOSCがありましたね!

チェック抜けてましたぁぁ。。

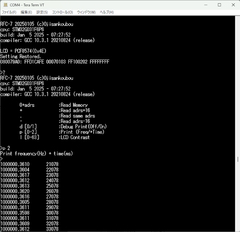

取り急ぎ、board.h修正してコンパイルしたところ、FSの丸め誤差でエラーが出ました。(#error "FS ERROR")

そこで、とりあえず 、

fmsg/isinc.cとsin_tbl.c

#elif (FS==359623) を 359622にしてコンパイルOKでした。

//

Re: FM ステレオ信号発生器

- 笛吹おじさん

2025/12/01 (Mon) 19:23:59

やどさん、今晩は。

USBを認識しないようです。ケーブル、USBポートを変えてもNG.

NanoVNAのUSBが壊れたのかも知れませんね。

いやー参ったな。

Re: FM ステレオ信号発生器

- やどさん

2025/12/01 (Mon) 23:17:05

>USBを認識しない

おっと、残念~。。

USBシリアルICをバイパスして?とか思ったのですが、回路図みたら、USBデータ線がダイレクトにMPUに入っているっぽいです(ほんとかな)。

https://github.com/nanovna-v2/NanoVNA2/blob/master/v2_2.pdf

でも、バグと云ってもログ表示の線がズレる場合がある、なので測定に実害なく、そのままでも良さそう。

NanoVNAのMPUが壊れかけているとしたら問題ですが…

//

Re: FM ステレオ信号発生器

- 笛吹おじさん

2025/12/02 (Tue) 12:26:41

やどさん、今日は。

やどさん、今日は。

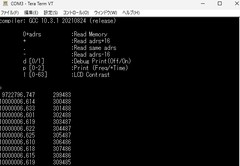

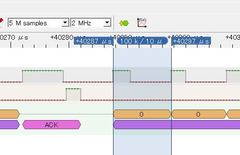

USBは認識するようになりましたが画像の様なエラー?

になりますね。(接触不良がある様です)

No error となっているのですが。

Exceptionがどういう意味なのか?

Re: FM ステレオ信号発生器

- やどさん

2025/12/02 (Tue) 21:01:39

こんばんは。

マイコンだと、例外エラー(?)。

いやPC側かな…

やはり、シリアルデータが正しく送受信できないとか、、かもしれません。。

//

APB-1 - 笛吹おじさん

2025/11/24 (Mon) 09:22:48

お久し振りです。

久し振りにAPB-1を使おうとPCに繋いだのですが、動きません。

古いPC(win11 upgrade未対応)をwin11に上げてあります。

win10の時は動いていました。

試しにwin10ノートでやってみると問題なく動きます。

どなた様かwin11にAPB-1をつないで結果はどうか教えて頂くとありがたいです。

よろしくお願い致します。

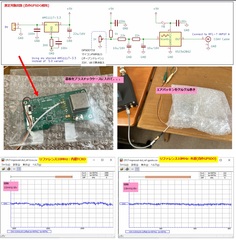

RFC-5の OLED 表示化 - パオさん URL

2025/09/25 (Thu) 22:10:43

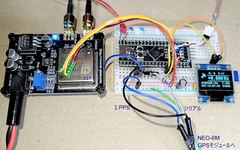

私の成果ではありませんが、RFC-5 のプリント基板をお送りした方から、OLED 化が成功したと連絡があったのでブログの記事にしました。

私も成功したら、こちらに報告いたします。

素晴らしい計測器のデータ公開、ありがとうございます。

https://me-yoh.com/rfc-5-frequency-counter-construction-example3

RFC-7 の製作例 - パオさん URL

2025/10/05 (Sun) 23:28:55

スレッドの立て方がおかしいかもしれませんが、掲示板の項目を増やさない様に、ここに書き込みました。

私のブログの読者さんから、GPS を内蔵した RFC-7 の製作例の連絡があったので、ブログで紹介させていただきました。(記事内で RFC-7 の回路図を引用させていただきました。)

https://me-yoh.com/assembling_rfc-7-2

高分解能周波数カウンタ(RFC-7)の情報公開、ありがとうございます。

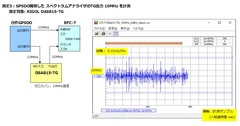

2025/08/18 (Mon) 15:26:52

初めて投稿します。

初めて投稿します。

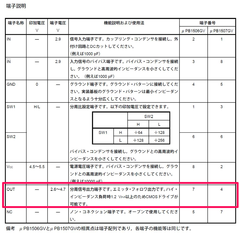

RFC-7の記事が発表になった直後から、CPUにSTM32G0B1KBを使用して、Zephyr-OS上での動作を目指しました。

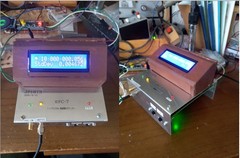

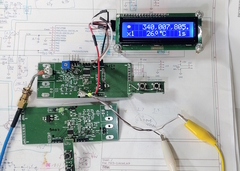

記事のタイミングチャートだけが頼りで、一から再構築を試みる無謀な方法をトライしてしまったのですが、途中で精度などを含め評価基準となるオリジナルの製作が必須と判断して、作りやすい大型の試作と、秋月ユニバーサル基板Cタイプと同寸法の小型版の2種類を製作して、3Dケースに入れてみました。

これで、基準となるRFC-7オリジナルが完成したので、RFC-7M(Modified)の完成を目指します。

特徴は、TCXO(EPSON)に1/8W抵抗を4本載せて囲い発熱体とし、40℃に簡易恒温槽化している点です。

回路図やソフトウェアを拝見し、更に色々と修正作業を実施してみると、おじさん工房小川様の知見と技術達成度の高さに改めて感服しました。

私はAgilent53181Aを隣に置いて測定をしていますが、同等以上の性能を示すRFC-7が手のひらに乗るサイズとは脅威です!

更に今回の試作では、部品+実装サービス費+3Dケース合計で一台当たり一万円ちょっとで完成するのですから、コスパは議論の余地がありません。

素晴らしい情報をいつもありがとうございます。

Re: RFC-7及び発展形(?)の製作 - Ojisankoubou

2025/08/20 (Wed) 08:10:49

>Zephyr-OS上での動作を目指しました。

TIM 割り込み時のジッターを減らすため、RFC-7 では OS を SYSTICK ではなく測定信号の TIM 割り込みで動作させて同期を取って、TIM 割り込み時に CPU を Sleep にしています。

Zephyr-OS では OS の改造が必要かもしれません。

>40℃に簡易恒温槽化している点です。

TCXO や SPXO を恒温化するのは私も考えています。 小型の OCXO が1000円弱で購入できるのでコストと消費電力の兼ね合いで躊躇しています。 とりあえず簡単に PTC 5V-50C-0.3-1W で実験してみようかと思っています。

Re: RFC-7及び発展形(?)の製作 - JH1PJL URL

2025/08/20 (Wed) 16:10:57

Ojisankoubou様

Ojisankoubou様

コメント、ありがとうございました。

Zephyrは、通常動作をさせて且つCPUは10MHzでなく60MHzクロックで動作させています。

ご指摘のジッタ部分は、検証が充分ではありませんが、CPU動作影響と思われるものが観測されています。

stddev値が下がらずに、オリジナル品を製作して検証することにして、性能差を思い知らされました。

200Hz出力値の200個のデータを分析すると、明らかに数個のデータが他とかなりかけ離れた値となっています。

現在の性能差は、stddev値で3~5倍ほど悪化している状態がZephyr版のベストのようです。

小型オリジナル版が、結局のところベストなのですが、もう少しZephyr版もTFT-LCDなどを追加して機能拡張が出来ればと考えています。

基本性能は未達のままとなりそうですが、Agilent53181Aよりはそれでも性能アップしていると思われます。

温調は、写真の様に150Ω4本の抵抗で、温度センサとTCXOを覆っています。

現在の室温であれば、30秒程度で±1℃、長期的には±0.25℃程度で安定しています。

OCXOも検討したのですが大型となるので、秋月Cタイプではサイズを考慮してこの方式を採用しました。

温調電流はPWM制御で安定すると80mA以下で、総合的な電源電流は、USB経由で5V120mA程度になっています。

こちらも、オリジナル品の省電力には敵いません。

投稿写真が解像度を落としすぎて、見ずらいので再掲します。

勿論、オリジナル品(多少変更)の小型版です。

今後ともアドバイスいただけると助かります。

コメント、ありがとうございました。

Re: RFC-7及び発展形(?)の製作 - Ojisankoubou

2025/08/21 (Thu) 09:29:03

>Agilent53181Aよりはそれでも性能アップしていると思われます。

RFC-3 は HP53131A の性能を目標としていました。 HP53131A は 650ps RMS なので 10倍ぐらい高分解能なものができました。

HP53131A は CR 充電を S/H して ADC で読むという TDC です。 RFC-3 の前の RFC-2 で簡略化した CR 充電 TDC を試しましたが、測定のたびに CAL サイクルを入れる必要があり精度をだすのは難しく TDC7200 に乗り換えて RFC-3 になりました。

Re: RFC-7及び発展形(?)の製作 - JH1PJL URL

2025/08/22 (Fri) 10:03:16

Ojisankoubou様

Ojisankoubou様

RFC-3&7の設計目標を聞かせていただき、ありがとうございます。

>HP53131A は CR 充電を S/H して ADC で読む

内部でそんなことをしているとは、知りませんでした。

改めて、レシプロカル方式のページを読ませていただき、特にRFC-3でTDC採用したことで性能が格段に向上できた点を再確認出来ました。

ToF技術も含めps領域の時間計測が、500円程度のチップで実現できる点を見逃さず、RFC-3&7のような形で動作するシステムを成立させる、Ojisankoubou様に改めて敬意を表したいと思います。

私の次ステップは、(1)TFT-LCDを使用して、(2)Zephyr上でオリジナル品と同等のstddev値を目指して、もう少し作業を進めたいと思っています。

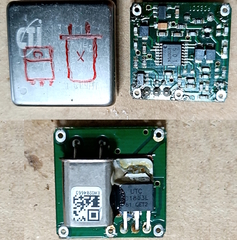

オリジナル品の内部レイアウトを紹介して置きます。

2025/05/29 (Thu) 22:53:51

やどさんが上げていた以前の内容が大変長くなったので、2つ目の投稿にしてみました。

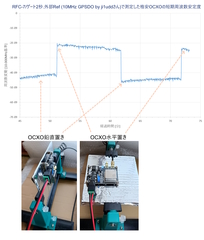

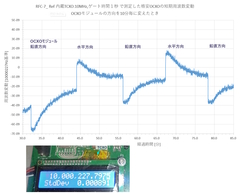

皆様が検証されていた、OCXO を回転させて RFC-7 と GPSDO で計測した結果を再試験して、結果をまとめてブログに書いてみました。

https://me-yoh.com/oscillator-frequency-and-gravity

素人が簡易試験をした内容なので間違いが沢山あると思いますが、何度か計測してみましたが、私の環境では OCXO の回転方向で周波数の変化量が変わりました。

基板の縦長方向へ回転:25mHz

横軸方向へ回転:6.5mHz

Re: RFC-7で高精度測定2 - やどさん

2025/05/31 (Sat) 23:03:53

こんばんは、いつもながら パオさんブログすごいです。

こんばんは、いつもながら パオさんブログすごいです。

面白そうなので、自分も分解してみました。

OCXO内の水晶発振子は、たぶんですが安価なHC49/U(ATカット?)な水晶みたいです。 → 画像

以前、Ojisankoubou様から、周波数変動が大きいのでATカットでは?とコメントいただきました。

回転軸によって周波数変動量が変わるのは、水晶片を支持している両側2か所の高さが、回転によって変わるか否かによる違い?と推測してみました。汗);

◇以下、Gemini(AI)に訊いた結果です。。

・水晶振動子は、物理的な形状や支持方法によって重力の影響を受けて微小な歪みが生じ、水晶片の共振周波数が変化する。これを「G感度」または「姿勢効果」と呼ぶ。

・ATカットの水晶片は、その振動モードや支持点の構造上、重力方向の変化によって内部に生じる応力分布が変化しやすく、それが周波数変動に比較的大きく影響する。

・SCカットは、水晶片の特定の結晶軸に沿った応力に対して、周波数変化がキャンセルされるようなカットである。また、振動モード(応力補償型)により外部からの応力や重力による歪みの影響を極力受けにくいように設計されている。

高い変曲点と、熱衝撃特性、長期安定性、低位相雑音といった特性が、OCXOの性能を最大限に引き出すのに適しているため採用されている。

・SCカットの水晶片は、精密なカット技術に加え、製造工程が複雑であるため、ATカットに比べて製造コストが高い。

//

2025/06/01 (Sun) 12:08:24

やどさん、こんにちは

ブログを見て頂き、ありがとうございます。

いつもの、すばらしい行動力に感動しています。

水晶発振子まで分解されたのですね。

切断はどうやったのでしょうか?

水晶チップは円形なのですね。時間が取れたらブログの図を修正しておきます。

水晶のカットは、

ATカット:常温(25℃)で安定

SCカット:約80℃で安定

らしいので、ATカットなのにヒータで温める理由が良く分かっていません。

Re: RFC-7で高精度測定2 - やどさん

2025/06/02 (Mon) 00:05:05

こんばんは!

何と云いますか、「下手のヨコ好き」です。。

金属ケースカットは、グラインダーで慎重に切りました。汗);;

で、 カットによって安定する温度が違うのですね!

単に検索したら、「ATカットの水晶振動子の周波数は、温度変化に伴い3次曲線で変化して、常温付近での温度変化が大きい」とあったり、「常温付近で使う機器にATカットが使われる」と書いてあったり。あれ?

学生の頃は「分からからない事があったら本屋に駆け込め」と教わりましたが…

昨今の「AI」が膨大なネット情報を学習したなら ググるのと同様に、使う側の見極め能力が必須ですね。

//

Re: RFC-7で高精度測定2 - パオさん URL

2025/06/02 (Mon) 12:50:08

やどさん、素晴らしい金属加工技術ですね。

やどさん、素晴らしい金属加工技術ですね。

資料によると、ATカットの水晶は、25度から50度ぐらいの範囲で、室温より高い温度でも安定しているようです。

60度を超えると誤差が増えそうですが・・・

(多分、この OCXO の温度は50度ぐらい?)

画像は、NDK 社の HP からの引用です。

https://www.ndk.com/jp/products/info/post_9.html

ところで、もし可能でしたら上げられた OCXO の分解写真をブログの記事に引用させて頂きたいのです、よろしいでしょうか?

Re: RFC-7で高精度測定2 - やどさん

2025/06/02 (Mon) 17:26:57

パオさん こんにちは。

情報ありがとうございます。

カットする角度によっても温度特性が変わるのですね。このOCXO,内部は 50℃くらいで一定かと思いますが、上手く設計されてるのですね、きっと。。

Upした画像使っていただいてOKです。写りがいまいちですが… 汗);

Re: RFC-7で高精度測定2 - やどさん

2025/06/03 (Tue) 22:58:46

追記:

追記:

OCXO内の水晶振動子に型番書いてあるか?とハンダ外したのですが、シリアル番号?みたいでした。

ボード面側は金属プレートで発熱体(トランジスタ?)とガッチリ熱結合されていました。

//

2025/06/06 (Fri) 10:03:31

やどさん、おはようございます。

昨日、公開して頂いた OCXO の写真を引用してブログの記事を書きました。

転載許可、ありがとうございます。

https://me-yoh.com/oscillator-frequency-and-gravity-2

物理学の理解が乏しいですが、地球の重力は、緯度・地域・気圧と月との距離などで刻々と変わっているのですね。

水晶片で重力を検出する実験結果も見つけました。

Re: RFC-7で高精度測定2 - やどさん

2025/07/04 (Fri) 22:23:10

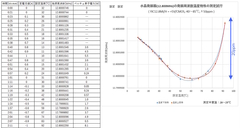

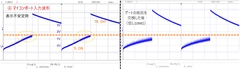

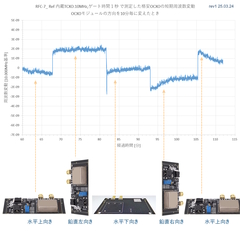

水晶振動子の温特の測定試行をしてみました。(以前分解写真投稿の12.800MHzの発振器で試行)

水晶振動子の温特の測定試行をしてみました。(以前分解写真投稿の12.800MHzの発振器で試行)

→ 実は、パオさんブログのペルチェ素子で温度制御の記事に触発されました。 汗);;

20年くらい前?に秋月で買った 3cm角のペルチェ素子を 定電流オープンループで温度制御

この素子、冷却CCD用に試行失敗したモノで、冷却側しか試してませんでした。

結果:

パオさん 06/02投稿のNDK社のwebグラフと比較して、測定した温特グラフは、、

詳しいデータのある「ATカット振動子の周波数温度特性」図5のグラフで、カット角度 +4度くらいの温特カーブに近い特性になっているようです!

これは…、マンザラでもない温度可変装置(小さい恒温槽?!)が出来そう! うれしいぃーー

//

Re: RFC-7で高精度測定2 - やどさん

2025/07/04 (Fri) 22:27:10

p.s.その2

p.s.その2

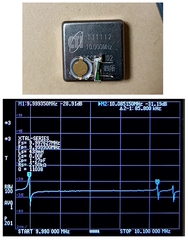

以前アップした、ji1uddさんのGPSDOに使ったのと同じ中華製OCXOを更に分解したら、ピカピカ金蒸着電極?に透明な水晶片が出てきました。

これは、高価そう?!

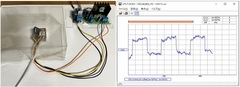

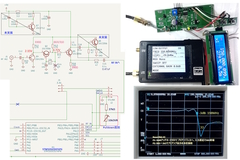

NanoVNAで測定したところ、共振波形が鋭く、また「Bモード共振」らしいピークが直ぐ上の周波数に見られました。→画像

…なので、SCカットの温特がとれるかもしれません!? これは試してみないとっ!!

2025/07/05 (Sat) 22:05:48

やどさん

ATカット(?)水晶の温度変化特性まで自宅で計測できるとは凄いですね!

計測はRFC-5で行ったのでしょうか?

次はOCXO内のSCカット水晶の特性が楽しみですが、RFC-7の出番ですね。

Re: RFC-7で高精度測定2 - やどさん

2025/07/06 (Sun) 18:30:06

パオさん 皆様、こんにちは。

パオさん 皆様、こんにちは。

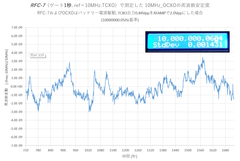

OCXO(OSC5A2B02) に使われていた 10.000MHzの水晶振動子の温特も採ってみました! 画像添付

12.800MHz(OSC12.8MI/H)発振器内の振動子を10MHzに置きかえてみたのですが、異常発振して… 10.89MHzとかになる?? 汗);

仕方がないので、OCXOの制御基板を使いました(ただし、VcontはGND固定,発熱用Tr.の電源はカット)

◆結果 画像

結構テキトウに作った、オープン制御なミニ恒温槽ですが、使えそうなグラフが描けました。うれしー。。

OCXO制御回路の温特も含まれますが、グラフはいい感じのカーブかな!?。

◆考察

・12.800MHz(OSC12.8MI/H) 発振器内の水晶振動子は、

S21特性と 60℃付近に変曲点をもつ温度特性から ATカットの水晶と推定。

・OCXO(OSC5A2B02) に使われている10.000MHz水晶振動子は、

S21測定にて、Qが高い事とBモードの共振ピークが見られる事、温度特性では 95℃付近に変曲点をもつため、SCカットの水晶振動子と推定。

なお、周波数測定はRFC-5です。(数十ppm動くので、NanoVNAで測定しても良かったかも)

多分X'talの温度が完全に平衡しない状態で測定しているのと、温度および周波数の値には誤差が含まれていますので念のため。

マイコン制御な恒温槽が巧く出来たら試してみてくださ~い > パオさん

//

RLB-1 基板 - Ojisankoubou

2025/06/07 (Sat) 09:32:48

Return Loss Bridge の基板が届いたので組み立てました。

Return Loss Bridge の基板が届いたので組み立てました。

https://ojisankoubou.web.fc2.com/rlb-1/index.html#20250606

Re: RLB-1 基板 - やどさん

2025/06/10 (Tue) 23:20:44

こんばんは。

こんばんは。

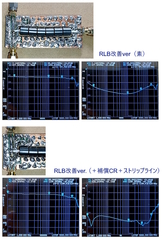

RLB試作試行してみました。

ちょっと記事を真似して作ってみて、どの位の特性になるのか?

が、そこは高周波、、同じ様な特性は出せませんでした。なかなか難しいです。 汗);;

でも、補償部品の追加で特性改善、ストリップライン補償(大雑把ですが…)で更に改善できる事がわかりました!!

→ ユニバーサル基板を銅箔テープで両面基板化しました。端子や部品などの下のランドは削り取りました。

R1=R2=51Ω,R3=100Ω/2, (Cbalun=2.2pF,Lbalun=8.5uH,Rbalan=380Ω), C1balun=2.2pF,C2balun=3300pF,R3'=47+10Ω

リターンロス測定 結果:

freq. 2MHz 10MHz 60MHz 100MHz 400MHz :26dB以上

素の特性 15dB 21dB 24dB 24dB 18dB : なし

+補償CR 26dB 31dB 29dB 26dB 14dB :2MHz~130MHz

+Stripline 26dB 31dB 39dB 37dB 23dB :2MHz~350MHz

//

Re: RLB-1 基板 - Ojisankoubou

2025/06/11 (Wed) 12:38:48

数 100MHz のところで特性が暴れているのが気になります。

試作基板の銅箔を貼ったところの端面がそのままになっているのが原因かな、と思いました。 こういう端面には基板にするときはスルーホールをたくさん打っています。

私のユニバーサル基板での試作では細い銅線で両面をつなぐ(なんちゃってスルーホール)しています。 板端の銅箔は折って裏面とはんだ付けしています。

あと、FB801 の周りは GND を遠ざけたほうが浮遊容量が減って良いです。

浮遊容量を減らすと特性が良くなります。

ps.

マイクロストリップラインの補償、まだ試していないのですが効果があるようで良かったです。 実は、距離を短くし補償も入れた新しい基板を発注しています。

Re: RLB-1 基板 - やどさん

2025/06/11 (Wed) 18:25:58

コメントありがとうございます。

おぉー コアと基板の隙間にも意味があったのですね!

あと、なんちゃってスルーホールと端の折返しですね …φメモメモ

いやいやRF、長年の知識や職人技が如実に特性にあらわれますね。。汗);;

//

Re: RLB-1 基板 - やどさん

2025/06/14 (Sat) 12:20:47

こんにちは。

こんにちは。

基板改善やってみました。

→ スルーホール化と端の銅箔追加、コアと基板の隙間を+2mm程度拡大

R1=51Ω,R2=R3=(47+3.3)Ω, (Cbalun=1.1pF,Lbalun=9.5uH,Rbalan=400Ω), C1balun=1pFくらい,C2balun=(3300+330)pF,R3'=47+10Ω

結果: (画像)

・素の特性:

改善前の400MHz以上の特性変動が抑えられました!

・バランCR補正+マイクロストリップライン補償:

RL.26dB以上の周波数範囲は、 改善前=2MHz~350MHz → 改善後=1MHz~1100MHz にUP!

うーむ、恐るべし 補償追加と基板改善による特性UP!

きっと一人で作ったら、最初の素の特性を見ただけで「ダメだった~」って諦めちゃいますデス 汗);;

//

Re: RLB-1 基板 - Ojisankoubou

2025/06/15 (Sun) 08:08:33

おぉ、かなり改善されましたね。

左側の周波数特性の図(OPEN?)で 2GHz 以上になると急激に落ちているのが気になります。 使っている同軸の特性でしょうか。

Re: RLB-1 基板 - やどさん

2025/06/15 (Sun) 11:04:32

ありがとうございます。

はい、画像は左がOPEN,右がTERMです(書き忘れました)

同軸は、手持ちのRG316を使ったのですが、FB801に通すには太くて、外部被覆を取りました、、汗);

//

Re: RLB-1 基板 - Ojisankoubou

2025/06/16 (Mon) 07:18:36

RG316 なら GHz帯まで OK なので、別の要因ですかね。

GHz になるとちょっとしたことが大きく影響してくるので難しいです。

APB-3を復活させたい - すがぬま

2025/06/05 (Thu) 20:25:13

購入後、大変重宝してかなり使い込んでいましたが、転勤や退職等でしまい込んでいたAPB-3を取り出してみました。

残念ながら以前のように立ち上がらず、コンフィグをするようにとのメッセージが出たのでやろうとするとD3が消えたままで点滅しません。ジャンパをS.SMAP側にして電源を入れるとD3は点灯しますが、コンフィグ操作をしたとたんD3が消えます。

USB接続は認識されていますが、データの読取り書出しが出来ていないようです(ログは以下の通り)。

見かけ上ハンダ不良等は見つからず、また掲示板にもあった確認すべき電圧は全て範囲内です。CN4も左側のピンには電圧が来ていて、ピンを刺すと0になります。

何回も試しているうちにどういう訳か一回だけ完全復活しました。その後また何回やってもD3が消えたままです。従ってどこかの接続不良かなという気もして色々と試しましたが分かりません。

原因究明に何か参考になる事があれば教えて頂ければ幸いです。

宜しくお願いします。

2025/06/05 18:45:38

version = 20140701

96 dpi

CurDir=C:\Users\健一\Documents\APB-3

Path=C:\Users\健一\Documents\APB-3\APB-3_20140703.exe

ConfigPath=C:\Users\健一\Documents\APB-3\APB-3_20140703.bit

Apb3.Ft232h.FtOpen: DeviceIndex=0 LocationID=450 Description=APB-3 ver.3 Ojisankoubou

DriverVersion=00021236 LibraryVersion=00030216

Fpga.FpgaConfig

M.SPI configured

Apb3.Ft232h.FtClose: Connection closed

Apb3.Ft232h.FtOpen: DeviceIndex=0 LocationID=450 Description=APB-3 ver.3 Ojisankoubou

DriverVersion=00021236 LibraryVersion=00030216

Apb3.Ft232h.FtRead: ERROR ftStatus=FT_OK BytesRead=0 (16)

FPGA version=00000000000000000000000000000000

Apb3.Ft232h.FtWrite: ERROR ftStatus=FT_OK BytesWritten=0 (6)

Apb3.Ft232h.FtWrite: ERROR ftStatus=FT_OK BytesWritten=0 (6)

Apb3.Ft232h.FtWrite: ERROR ftStatus=FT_OK BytesWritten=0 (6)

Apb3.Ft232h.FtWrite: ERROR ftStatus=FT_OK BytesWritten=0 (6)

Apb3.Ft232h.FtWrite: ERROR ftStatus=FT_OK BytesWritten=0 (6)

Apb3.Ft232h.FtWrite: ERROR ftStatus=FT_OK BytesWritten=0 (6)

Apb3.Ft232h.FtWrite: ERROR ftStatus=FT_OK BytesWritten=0 (6)

Apb3.Ft232h.FtWrite: ERROR ftStatus=FT_OK BytesWritten=0 (6)

Apb3.Ft232h.FtWrite: ERROR ftStatus=FT_OK BytesWritten=0 (6)

Apb3.Ft232h.FtWrite: ERROR ftStatus=FT_OK BytesWritten=0 (6)

Apb3.Ft232h.FtWrite: ERROR ftStatus=FT_OK BytesWritten=0 (6)

Apb3.Ft232h.FtWrite: ERROR ftStatus=FT_OK BytesWritten=0 (6)

Apb3.Ft232h.FtWrite: ERROR ftStatus=FT_OK BytesWritten=0 (6)

Apb3.Ft232h.FtWrite: ERROR ftStatus=FT_OK BytesWritten=0 (6)

Apb3.Ft232h.FtWrite: ERROR ftStatus=FT_IO_ERROR BytesWritten=0 (6)

Apb3.Ft232h.FtWrite: ERROR ftStatus=FT_IO_ERROR BytesWritten=0 (6)

Apb3.Ft232h.FtWrite: ERROR ftStatus=FT_IO_ERROR BytesWritten=0 (6)

Apb3.Ft232h.FtWrite: ERROR ftStatus=FT_IO_ERROR BytesWritten=0 (6)

Apb3.Ft232h.FtWrite: ERROR ftStatus=FT_IO_ERROR BytesWritten=0 (6)

Apb3.Ft232h.FtWrite: ERROR ftStatus=FT_IO_ERROR BytesWritten=0 (5)

Apb3.Ft232h.FtRead: ERROR ftStatus=FT_IO_ERROR BytesRead=0 (2)

IoDelayCal: dlytbl=FFFFFFFF, dly = 00

CAL ERROR: 遅延 OK の範囲が 2 以下

Apb3.Ft232h.FtWrite: ERROR ftStatus=FT_IO_ERROR BytesWritten=0 (6)

Apb3.Ft232h.FtWrite: ERROR ftStatus=FT_IO_ERROR BytesWritten=0 (6)

Apb3.Ft232h.FtWrite: ERROR ftStatus=FT_IO_ERROR BytesWritten=0 (6)

Apb3.Ft232h.FtWrite: ERROR ftStatus=FT_IO_ERROR BytesWritten=0 (6)

Apb3.Ft232h.FtWrite: ERROR ftStatus=FT_IO_ERROR BytesWritten=0 (6)

Apb3.Ft232h.FtWrite: ERROR ftStatus=FT_IO_ERROR BytesWritten=0 (6)

Apb3.Ft232h.FtWrite: ERROR ftStatus=FT_IO_ERROR BytesWritten=0 (6)

Apb3.Ft232h.FtWrite: ERROR ftStatus=FT_IO_ERROR BytesWritten=0 (6)

Apb3.Ft232h.FtWrite: ERROR ftStatus=FT_IO_ERROR BytesWritten=0 (6)

Apb3.Ft232h.FtWrite: ERROR ftStatus=FT_IO_ERROR BytesWritten=0 (6)

Apb3.Ft232h.FtWrite: ERROR ftStatus=FT_IO_ERROR BytesWritten=0 (6)

Apb3.Ft232h.FtWrite: ERROR ftStatus=FT_IO_ERROR BytesWritten=0 (6)

Apb3.Ft232h.FtWrite: ERROR ftStatus=FT_IO_ERROR BytesWritten=0 (6)

Apb3.Ft232h.FtWrite: ERROR ftStatus=FT_IO_ERROR BytesWritten=0 (6)

Apb3.Ft232h.FtWrite: ERROR ftStatus=FT_IO_ERROR BytesWritten=0 (6)

Apb3.Ft232h.FtWrite: ERROR ftStatus=FT_IO_ERROR BytesWritten=0 (6)

Apb3.Ft232h.FtWrite: ERROR ftStatus=FT_IO_ERROR BytesWritten=0 (5)

Apb3.Ft232h.FtRead: ERROR ftStatus=FT_IO_ERROR BytesRead=0 (2)

IoDelayCal: dlytbl=FFFFFFFF, dly = 00

CAL ERROR: 遅延 OK の範囲が 2 以下

Apb3.Ft232h.FtWrite: ERROR ftStatus=FT_IO_ERROR BytesWritten=0 (6)

Apb3.Ft232h.FtWrite: ERROR ftStatus=FT_IO_ERROR BytesWritten=0 (6)

Apb3.Ft232h.FtWrite: ERROR ftStatus=FT_IO_ERROR BytesWritten=0 (6)

Apb3.Ft232h.FtWrite: ERROR ftStatus=FT_IO_ERROR BytesWritten=0 (6)

Apb3.Ft232h.FtWrite: ERROR ftStatus=FT_IO_ERROR BytesWritten=0 (6)

Apb3.Ft232h.FtWrite: ERROR ftStatus=FT_IO_ERROR BytesWritten=0 (6)

Apb3.Ft232h.FtWrite: ERROR ftStatus=FT_IO_ERROR BytesWritten=0 (6)

Apb3.Ft232h.FtWrite: ERROR ftStatus=FT_IO_ERROR BytesWritten=0 (6)

Apb3.Ft232h.FtWrite: ERROR ftStatus=FT_IO_ERROR BytesWritten=0 (6)

Apb3.Ft232h.FtWrite: ERROR ftStatus=FT_IO_ERROR BytesWritten=0 (6)

Apb3.Ft232h.FtWrite: ERROR ftStatus=FT_IO_ERROR BytesWritten=0 (6)

Apb3.Ft232h.FtWrite: ERROR ftStatus=FT_IO_ERROR BytesWritten=0 (6)

Apb3.Ft232h.FtWrite: ERROR ftStatus=FT_IO_ERROR BytesWritten=0 (6)

Apb3.Ft232h.FtWrite: ERROR ftStatus=FT_IO_ERROR BytesWritten=0 (6)

Apb3.Ft232h.FtWrite: ERROR ftStatus=FT_IO_ERROR BytesWritten=0 (6)

Apb3.Ft232h.FtWrite: ERROR ftStatus=FT_IO_ERROR BytesWritten=0 (6)

Apb3.Ft232h.FtWrite: ERROR ftStatus=FT_IO_ERROR BytesWritten=0 (5)

Apb3.Ft232h.FtRead: ERROR ftStatus=FT_IO_ERROR BytesRead=0 (2)

以下繰り返し

Re: APB-3を復活させたい - ji1udd

2025/06/05 (Thu) 21:52:05

APB-3がリリースされた当時のPC環境(Windows Xp)で試されるのが一案かと思います。

Re: APB-3を復活させたい - やどさん

2025/06/05 (Thu) 23:31:34

外しているかもしれませんが…

USBコードやポートを変えてみる、PCが他にあれば変えてみる、FTDIドライバ?などでしょうか?

こちらで、PCから起動してLOGを見ると、FPGA version=が返ってきます。→下記

起動方法は、多分すがぬま様と同じかと思いますが、

コンフィグのジャンパーはFLASH M.SPI側固定で、PCの同じディレクトリに、同じ名前の.exeと.bitファイルを置いて、.exeをダブルクリックで起動して、自動的に初期化させています。(Win11-PC)

2025/06/05 22:46:48

version = 20140701

96 dpi

CurDir=X:\HAM\APB-3\APB-3_20140710

Path=X:\HAM\APB-3\APB-3_20140710\apb_3_top_20140124.exe

ConfigPath=X:\HAM\APB-3\APB-3_20140710\apb_3_top_20140124.bit

SpeanaView.SpeanaView: freqextension=False

SpeanaView.btnMeasureStartClick:2025/06/05 22:47:10

Apb3.Ft232h.FtOpen: DeviceIndex=0 LocationID=292 Description=APB-3 ver.3 Ojisankoubou

DriverVersion=00021236 LibraryVersion=00030216

Fpga.FpgaConfig

M.SPI configured

Apb3.Ft232h.FtClose: Connection closed

Apb3.Ft232h.FtOpen: DeviceIndex=0 LocationID=292 Description=APB-3 ver.3 Ojisankoubou

DriverVersion=00021236 LibraryVersion=00030216

FPGA version=APB-3S0505140124

IoDelayCal: dlytbl=000F, dly = A0

SpeanaView.btnMeasureStartClick:2025/06/05 22:47:12

SpeanaView.btnMeasureStartClick:2025/06/05 22:47:13

SpeanaView.btnMeasureStartClick:2025/06/05 22:47:13

SpeanaView.btnMeasureStartClick:2025/06/05 22:47:14

SpeanaView.btnMeasureStartClick:2025/06/05 22:47:14

SpeanaView.btnMeasureStartClick:2025/06/05 22:47:15

SpeanaView.btnMeasureStartClick:2025/06/05 22:47:20

SpeanaView.btnMeasureStartClick:2025/06/05 22:47:24

SpeanaView.btnMeasureStartClick:2025/06/05 22:47:26

//

Re: APB-3を復活させたい - Ojisankoubou

2025/06/06 (Fri) 12:39:54

log を見ると FT232H とは正常に接続できているようですが、FPGA との通信がおかしいようです。

D3 が点いたり消えたりするのを見るとコンフィグはできているがクロックがおかしいのではないかと思います。

もしかして 100MHz クロックの電源改修をしていてそこが外れかかっているのではないでしょうか。

Re: APB-3を復活させたい - すがぬま

2025/06/06 (Fri) 17:55:00

Ojisankoubou様、

Ojisankoubou様、

流石です。ご明察の通り、100Mhzクリスタル電源を改修していたところが外れかけていました。昔の事なのですっかり忘れていましたが、FB9を立ててその上に電源をつなげるというアクロバットをやっていたようです。一旦外れるとハンダが載らなくなったので、FBは外して電源を直接つなぎました。お陰様で完全復活です。これで壊れた昔のFMチューナーの修理に役立つと思います。本当に有難うございます。

他にコメント下さった方々も有難うございます。

ところで周波数拡張ボードはもう手に入らないでしょうか。

160k-3GHz Return Loss Bridge - Ojisankoubou

2025/05/21 (Wed) 15:56:01

160k-3GHz Return Loss Bridge のページをつくりました。

160k-3GHz Return Loss Bridge のページをつくりました。

https://ojisankoubou.web.fc2.com/rlb-1/index.html

まだユニバーサル基板での試作段階ですが、基板の設計も終わり発注しました。 到着待ちです。

Re: 160k-3GHz Return Loss Bridge - Ojisankoubou

2025/05/23 (Fri) 18:38:25

低周波(30kHz ~ 300MHz)の Return Loss Bridge の試作記事を追加しました。

低周波(30kHz ~ 300MHz)の Return Loss Bridge の試作記事を追加しました。

https://ojisankoubou.web.fc2.com/rlb-1/index.html#20250523

大きなコアに同軸を巻いて作ったバランを試作基板にのせています。

Re: 160k-3GHz Return Loss Bridge - やどさん

2025/05/25 (Sun) 01:21:59

こんばんは。

こんばんは。

以前、NanoVNA-V2のOjisankoubouファームで1.2Gのアンテナを測定した時に、アリエクで購入していたリターンロスブリッジを測定してみました。

スペックは10MHz~3GHzとありますが、リターンロスブリッジ良くわからなくて、評価もできていませんでした。 汗);;

これ、同じフロートバランが二つ乗っているけど、片方はGNDにつながっていて何故?とか不思議だったのですが、きっと補償用なのですね!

回路的に合っているのか? 外したら特性が悪化するのか? さらにチェックしてみようかと思います。。

//

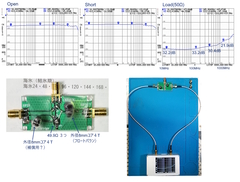

Re: 160k-3GHz Return Loss Bridge - やどさん

2025/05/26 (Mon) 21:37:11

手持ちのSWRブリッジボード(リターンロスブリッジ)の回路を調べました。

手持ちのSWRブリッジボード(リターンロスブリッジ)の回路を調べました。

補償用コアを外した場合と、補償コア有りでの特性を NanoVNA-V2で測定しました。→ 添付画像

結果:

補償用コア無しだと、使えないレベル?

補償用コア有りでは、VSWR=1.1 (R.L.=26dB)までなら 2MHz~1GHzくらいの範囲で使えそう。

//

Re: 160k-3GHz Return Loss Bridge - やどさん

2025/05/26 (Mon) 21:49:20

追記:

追記:

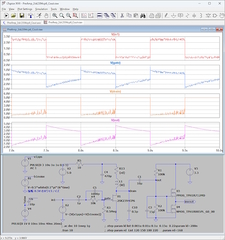

SWRブリッジボードの回路と実測値から、回路シミュレーションを真似してみました。→ 添付画像

左側: 補償コアを外したボードでの実測と同様の特性になるように、バラン等価回路の値を決定

Cbalun1, Rbalun1をSimグラフを見ながら決定。

Lbalun1 はNanoVNAでの測定値ですが、Simで微調整。

右側:上記のバラン等価回路値と同じ補償コアを追加してバランスさせた場合

結果:補償コア有り実測値より、右側シミュレーションの方が優秀な特性になってしまった。

シミュレーションだと理想的すぎ!?

さらに、バラン等価回路の値から補償回路(補償部品)を付けて特性が改善される事を試してみたいです。

Ccomp1=0.3pF

Ccomp2= 920pF (← Lbalun1/(50x50)より)

R2 =59Ω (← Rbualun1//R2=50Ωより) R2で合っているかな 汗);

//

Re: 160k-3GHz Return Loss Bridge - Ojisankoubou

2025/05/27 (Tue) 05:20:19

シミュレーションでバランの等価回路のつなげるところを間違えていると思います。 信号源の GND 側につながないといけません。

あと、補償コアなしの実測で OPEN のとき -15dB と落ちているのはなぜでしょう? OPEN も SHORT も -12dB ぐらいになるはずですが...

Re: 160k-3GHz Return Loss Bridge - やどさん

2025/05/27 (Tue) 11:32:03

ご指摘ありがとうございます。

ボード上の補償用コアが、手書き回路図のR5-R7間(Spice回路のR1-R3間)にぶら下がっていたので、単純に考えて反対側にバランの等価回路をつないでしまいました。。

ということは… V1のプラスマイナスを逆にすれば良いのかな、、汗);

あと、補償用コア無しのOpen/Shortのほうはシミュレーションとほぼ合ってたので OKかと思ってました。汗;

Open/Shortが一致しないパラメータがあるのですね…

後ほど修正してシミュレーションやり直してみます!

Re: 160k-3GHz Return Loss Bridge - やどさん

2025/05/27 (Tue) 22:15:27

シミュレーションやり直してみました。

シミュレーションやり直してみました。

結果、おなじでした。(バラン等価回路をソースマイナス側にするためV1とRSOURCEを上下反転)

● 思ったのですが、そもそも このSWRブリッジ回路が、Ojisankoubou様のリターンロスブリッジ記事の回路と一部異なるので、同じになるようにボード修正して実測してみました。(画像添付)

修正前回路も強ち間違いでは無いと思うのですが、補償コアの代わりに補償部品を付ける場合、ブリッジ抵抗のどこを弄ればよいのか? 容量をパラに入れるのかシリアルに入れるか?など、私のスキルではちょっと難しいこともありまして回路を合わせました。汗);

〇 結果

補償コア有りでは修正前測定値に比べて、リターンロス特性が良好になりました。

(特に低域側が良好になったが、高域1GHz以上は悪化)

また、補償無しでのOpen/Shortの測定値は144MHzだと約12dBくらいで 差も1dBとなりました。

うーん、何故… 汗);

//

Re: 160k-3GHz Return Loss Bridge - Ojisankoubou

2025/05/28 (Wed) 06:29:14

中華RLBの回路は同軸の GND が TEST 側につながっていたのですね。

それだと補償側は芯線側を使うのが順当だと思いますが。

2025/05/25 (Sun) 10:49:45

以前配布した RFC-5 基板の組み立てが完成したとメールがあったので、ブログで紹介させて頂きました。

以前配布した RFC-5 基板の組み立てが完成したとメールがあったので、ブログで紹介させて頂きました。

基板配布の許可を頂き、ありがとうございます。

1 製作例1

20dBアンプを組み立てて 350MHz まで

https://me-yoh.com/rfc-5-frequency-counter-construction-example1

2 製作例2

・アンプなし:415MHz(+10 dBm)

・MAR-8ASM:300 MHz

・BGA420:300 MHz

https://me-yoh.com/rfc-5-frequency-counter-construction-example2

ちなみに、3Dプリンタで携帯型ケースも作ってみました。

RFC-7で計測してみた - ji1udd

2025/04/06 (Sun) 09:41:03

皆さま、おはようございます。

皆さま、おはようございます。

RFC-7で計測してみたネタです。#高精度病の入り口か...(^^;

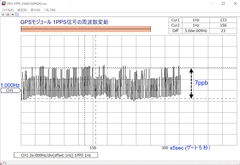

GPSDOの自己測定(?)で測定系を確認した後、使用しているSDRのクロックジェネレータの周波数変動を見てみました。クロックジェネレータの出力は76.8MHzで 10MHzの 7.68倍なのでこのクロックジェネレータはすこぶる優秀ではないかと思います。

Re: RFC-7で計測してみた - ji1udd

2025/04/06 (Sun) 11:46:58

事例1つでは寂しいのでもう1つ。

事例1つでは寂しいのでもう1つ。

GPSDO同期したスペアナのTG出力(10MHz設定)です。

±30ミリHz弱 ってところでした。

Re: RFC-7で計測してみた - ji1udd

2025/04/06 (Sun) 21:02:04

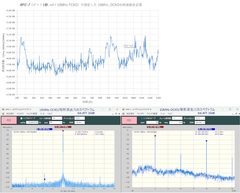

内蔵TCXOを使った測定結果の追加です。

内蔵TCXOを使った測定結果の追加です。

周波数補正ありです。

ナシだと 10MHzから +3Hz ぐらいズレてました。

電源投入からカウント値が安定するまで1時間位必要でした。ケース内の温度上昇の影響も含まれていると思います。

安定してしまえば10~20ミリHzの変動範囲に収まりそうなので周波数補正がもう少し微調整できると良いなと感じました。とは言え、RFC-7のこの性能を活かすには高精度な外部リファレンスが必須でしょうね。

2025/04/06 (Sun) 22:15:59

>ji1udd さん

譲って頂いた基板で組み立てた RFC_7 の記事が出来たので、ブログに書かせて頂きました。

ありがとうございます。

(https://me-yoh.com/assembling_rfc-7)

計測結果を拝見しました。

今まで WPS Office でグラフを書いていましたが、お使いのデータ・テクノ社の「CPLT」というソフトは良さそうですね。

早速、パソコンに入れてみました。

同じく譲って頂いた GPSDO 基板が出来上がったら、このソフトでグラフ化してみます。

Re: RFC-7で計測してみた - やどさん

2025/04/12 (Sat) 15:34:08

ji1uddさん

ji1uddさん

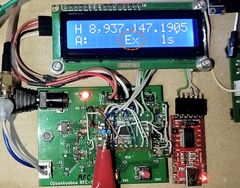

RFC-7、GPSDOともに、ji1uddさんのケースデータを使わせていただきまして、とても素敵なセットを構築することができました。

大変ありがとうございました。(RFC-5も含めて画像添付)

ちょっとGPSの1PPS信号を測定したら、変なのでまだまだデバッグが続きます。。 汗;)

//

Re: RFC-7で計測してみた - ji1udd

2025/04/12 (Sat) 16:49:07

やどさん、兄弟ができましたね(^^)

グラフの推移の仕方は見覚えがあります。時が経つと共に 段々とプラス、マイナスにバランスして振れるようになる感じでした。

あと、私の場合、GPSDO の 矩形波出力を RFC-7 の 外部REF入力 or カウンタ入力A につなぐ場合は 50Ω終端が合った方が stddev が小さくなりました。なので、私は RFC-7の外部REF入力の方には 49.9Ωの抵抗を内蔵させてしまいました。

Re: RFC-7で計測してみた - やどさん

2025/04/13 (Sun) 00:33:17

了解です。

了解です。

前回,1Hzカウント不安定なデバッグで測定していた、

RFC-5のPG=1Hz出力バラつき具合と大きく違ったので、オカシイ!?と思ったのですが、、、

GPSモジュールの1PPS測定、

既にji1uddさんが測定グラフにされていましたね。。

→Re: RFC-7で高精度測定 2025/03/29

GPSアンテナは家の中だし、直接見える空の範囲も狭いし、ジッターが大きいのかな。。

でも これを見ると、GPSDOって、、

こんな1PPS信号を元にして更に高精度な10MHzを生成できる凄い技術なのですね!

う~む、、奥が深いぃぃ。。汗);

//

追記:

1PPS,GPSDOの詳細記事

https://ojisankoubou.web.fc2.com/rfc/rfc-7/index.html

https://www.dropbox.com/scl/fi/grn5jrxyfik8b2vg749om/GPS-DO-Disciplined-Oscillator.pdf?rlkey=d46xy58kngqoqy680kvdikoet&e=1

SMD-OCXOを使ったGPS-DO第2弾の発表期待です…

Re: RFC-7で計測してみた - パオさん URL

2025/04/15 (Tue) 10:42:52

ji1uddさん

まだ、データ・テクノ社の「CPLT」は試せていないです。(工作室のパソコンが Linux なのです。)

余ったノートパソコンで使ってみます。

ところで、このソフトはシリアル入力をグラフ化するもので、CSV データ入力には対応していないですよね?

やどさん

周波数カウンタと GPSDO、キレイに出来ていますね。

完成おめでとうございます。

私もji1uddさんの GPSDO を製作中ですが、もう少しで完成しそうです。

ちなみに、3Dプリンタのフィラメントは何をお使いですか?

Re: RFC-7で計測してみた - やどさん

2025/04/15 (Tue) 19:26:08

パオさん こんにちは。

パオさん こんにちは。

>フィラメント…?

PLAです。

以前、夏の車内の暑さでグニャグニャになりましたが、OCXOの45℃程度なら今のところ大丈夫そう…

>CSVデータ入力

対応しているようです。

そう云えば、半年ほど前のスレッドで、笛吹おじさんからProcessingというソフトもある事を知って、シリアル受信データを即グラフ化できた事を思い出しました。

半年も経つと忘却の彼方に… 汗);

で、Processing4 はLinux版もあるそうです。← AI(Copilot)に聞いて教えてもらいました。

他にもSerial StudioやSerialPlotなどもLinuxで使えるとのこと。

//

これも簡単に使えそう…

https://youtu.be/E_2qsmyVBCo?si=LNm5V6jdpaNRUR--

Re: RFC-7で計測してみた - 笛吹おじさん

2025/04/16 (Wed) 08:02:33

お早うございます。

>ちなみに、3Dプリンタのフィラメントは何をお使いですか?

以前3Dプリンターの動画を見てましたが、その時、原料の事をフィラメントと言っていました。直感的にはフィラメントの呼び名は?でした。

外観はロールに巻いたワイヤー状のプラスチックでした。

2025/04/16 (Wed) 09:57:21

やどさん

シリアル・プロッタの情報、ありがとうございます。

最近の AI って、ここまで親切に教えてくれるのですね。(以前の平気で噓をつく頃しか使ったことがありませんでした。)

CPLT をノートパソコンに入れて使い方を勉強中です。

縦軸の設定さえ出来れば、簡単にグラフ化出来て便利ですね。

ところが、OCXO の回転時の周波数変動を試験しているのですが、どの方向でも周波数が一定です。

何か間違っていると思うのですが・・・

笛吹おじさん

「3Dプリンタで使っている材料」とお聞きするべきでした。

フィラメントは、通常は電子管の陰極線などを表す言葉ですね。

主要な材料には

PLA:熱に弱く、加工がしづらい、印刷時に低温設定

ABS:熱に強く、加工が容易、印刷時に高温設定

PETG:比較的熱に強く、加工が容易

という特徴があります。

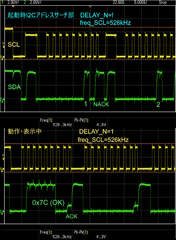

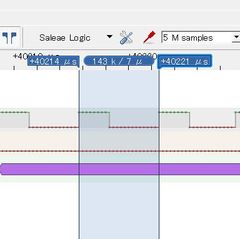

AE-AQM1620A(ST7032)timing - 笛吹おじさん

2025/04/07 (Mon) 17:13:10

今日は。

今日は。

AE-AQM1620A(ST7032)のLCD_init(void)の動きを調べてみました。

ロジアナをRun状態でRFC-7の電源ON

電源ON<-328.8ms->LCD-ON<-27.5ms->lcd_init start<-125.1ms->lcd_init complete

lcd_init(void)

lcdc_cmdwrite8( 0x6C ); // FON=1, Rab=100

delay_msec( 200 ); // 電源安定まで 200ms 待つ

lcdc_cmdwrite8( 0x38 );

200msのdelayが有りますが、ロジアナでは125msと表示されていますね。

lcd_ini()の動きが確認できました。

PCF8574使用(ADRS=4E)のLCDはADRS4Eが送られているのですがACKが返りません。

ACKが戻る様に時間調整が必要の様です。

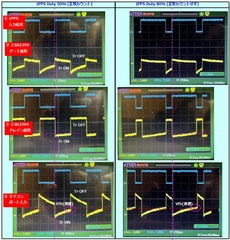

Re: AE-AQM1620A(ST7032)timing - やどさん

2025/04/07 (Mon) 19:40:02

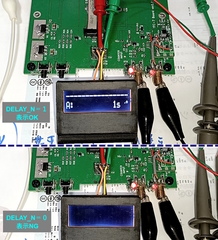

こんばんは、

こんばんは、

PCF8574使用のLCDで ACKが返らないですね!

こちらも、秋月からAQM1602Y-NLW-FBW(ST7032)とUSB-MicroBコネクタが届いたので、実験していました。

ディレイを大にしたら(下記のDELAY_N=3とかで)表示するかもしれません。たぶん…

〇I2C液晶が表示しない確率が高そうなので、DELAY設定を変えてSCL周波数や表示動作を確認してみました。

i2c.cの"DELAY_N"値を変えています。

また、LCD電源は動作マージンが良くなるであろう5Vを供給しました。

結果:

DELAY_N NOP数 F.SCL(Addr) F.SCL(Disp) 表示OK?

0 2/0 940kHz 585kHz ×

1 3/1 830kHz 585kHz 〇

2 8/4 575kHz 380kHz 〇

3 16/8 465kHz 310kHz 〇

* F.SCL(Addr)は、初期I2Cアドレスサーチ中のSCL周波数

* F.SCL(Disp)は、動作・表示中のSCL周波数

…ちなみに、届いた液晶はオリジナルの実行ファイル(DELAY_N=1)で表示しました。

考察:

倍半分程度のバラつきまで考慮すると、DELAY_N設定値は「3」くらいが安全なのかもしれません。

まぁ、個々に動作する上限に設定すれば良いですが…

それにしても、LCDが容量負荷大で低消費電力化としても、、今時のロジックで400kHzMaxなんて遅すぎますよね~!?

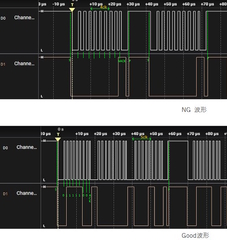

添付画像1 LCD表示NGとOK時の比較

添付画像2 表示NGとOK時のI2C波形比較

i2c.cの"DELAY_N"設定箇所: (参考)

#define DELAY_N 3 // 0->666kHz 1->588kHz @10MHz

#if( DELAY_N==0 )

#define DELAY() {NOP;NOP;}

#define DELAY_HALF()

#elif( DELAY_N==1 )

#define DELAY() {NOP;NOP;NOP;} // 588kHz

#define DELAY_HALF() {NOP;}

#elif( DELAY_N==2 )

#define DELAY() {NOP;NOP;NOP;NOP;NOP;NOP;NOP;NOP;}

#define DELAY_HALF() {NOP;NOP;NOP;NOP;}

#elif( DELAY_N==3 )

#define DELAY() {NOP;NOP;NOP;NOP;NOP;NOP;NOP;NOP;NOP;NOP;NOP;NOP;NOP;NOP;NOP;NOP;}

#define DELAY_HALF() {NOP;NOP;NOP;NOP;NOP;NOP;;NOP;NOP;}

#else

#define DELAY() {volatile uint i=DELAY_N; while(i--);} //

#define DELAY_HALF() {volatile uint i=DELAY_N/2;while(i--);} //

#endif

//

Re: AE-AQM1620A(ST7032)timing - 笛吹おじさん

2025/04/07 (Mon) 21:50:47

やどさん、今晩は。

やどさん、今晩は。

やどさんのDELAY=3を頂いて書き込んでみました。

見事表示がでました。

ロジアナの波形はちょっと違う様な気がしますが、でもちゃんと表示されています

蛇の目基板のRFC-7はロジアナのプローブを付けると

表示されなくなります。プローブにシリーズに抵抗を入れて見ましたが、ダメでした。

微妙ですね。

Re: AE-AQM1620A(ST7032)timing - やどさん

2025/04/07 (Mon) 23:19:00

出ましたか!

表示していればもうLCD表示器起因で決定ですね。

よかった−。。

でもロジアナ波形読みでSCLが380kHzくいらなので、400kHzに近いですし、、もっと落とした方が良いのかな。。

たしかにプローブで消えるくらいだと、マージンが全然なかったという事かも。。

LCDのバラつきは、思った以上に有りそうです。

//

Re: AE-AQM1620A(ST7032)timing - ji1udd

2025/04/08 (Tue) 05:54:58

やどさん、お世話さまです。

興味本位なのですが、DELAY_N を 4(以上) にするのは試されましたでしょうか? SCLの周波数はどの位になりましたでしょうか?

自分で試せば良い話ではあるのですが、、、、(^^;

Re: AE-AQM1620A(ST7032)timing - やどさん

2025/04/08 (Tue) 07:41:21

おはようございます。

> DELAY_N を 4(以上)は、、

あっ、測定値のメモを見たら転記間違いがありました。。

DELAY_3はNOP 12/6個の値でした。。下記訂正です 汗);

DELAY_N NOP数 F.SCL(Addr) F.SCL(Disp) 表示OK?

3 12/6 465kHz 310kHz 〇

4 16/8 400kHz 260kHz 〇

DELAY_N=0の表示中の値もオカシイな……

//

Re: AE-AQM1620A(ST7032)timing - ji1udd

2025/04/08 (Tue) 18:09:48

やどさん、早朝にコメントありがとうございました。

言葉足らずですみません。私が気にしたのは DELAY_N を 4以上にした場合の

#define DELAY() {volatile uint i=DELAY_N; while(i--);} //

#define DELAY_HALF() {volatile uint i=DELAY_N/2;while(i--);} //

の実物の動きです。

もしご存じでしたらで結構です。

Re: AE-AQM1620A(ST7032)timing - 笛吹おじさん

2025/04/08 (Tue) 18:11:07

こんにちは。

こんにちは。

PCF8574使用(ADRS=4E)のLCDのアドレスサーチ時と計測時の周波数を調べてみました。

アドレスサーチ時:2.5uS 400KHz

計測時:4uS 250KHz

Delay=3の状態です。

Re: AE-AQM1620A(ST7032)timing - やどさん

2025/04/08 (Tue) 19:06:07

笛吹おじさん ji1uddさん、こんばんは。

PCF8574使用(ADRS=4E)のLCD(I2C)LCK周波数、誤記訂正版とほぼ一致で安心しました。

昨日のロジアナ波形読みだと周波数が高かったのが後から気になっていました。

>DELAY_N を 4以上にした場合の…

あっ、そうか、わかりました。

OjisankoubouプログラムではNOPを並べなくても済むように既に配慮されていたのですね!?

#elseの後の記述って何?とか思いながら、NOPを沢山ならべてしまいました。汗);;

//

Re: AE-AQM1620A(ST7032)timing - やどさん

2025/04/08 (Tue) 21:04:28

こんばんは。

こんばんは。

DELAY_N >= 4 やってみました。

ChatGPTに聞いたら、

「NOP命令を直接並べる方法に比べて、while ループによるディレイはコンパイラの最適化の影響を受けやすく、厳密な時間精度は期待できない場合があります。」

のような不穏な回答がきたので、実際に試してみました。

結果:

DELAY_N freq(SCL.disp)

4 123.5kHz 画像

6 95.2kHz

8 75.8kHz

10 65.3kHz

考察:

NOPは、I2Cのファーストモード(400kHz)用

Whileは、標準モード(100kHz)用に有効な感じでしょうか。

あと、、、

起動直後のI2Cアドレスサーチ部のLCK周波数が動作・表示中の周波数より1.5倍ほど高い理由が分かっていません。

どちらも、i2c.cの「static int i2c_write8( int wdata );」を使っているようにしか見えないのですが、

そうなら周波数は同じになるだろうと思うのですが、、、

それは、ココが違うから、、とか在りましたら教えてください。

//

Re: AE-AQM1620A(ST7032)timing - ji1udd

2025/04/08 (Tue) 21:57:09

やどさん、確認して頂きありがとうございます。

DELAY_N 3 と 4 との周波数調整の連続性がどんな感じなのかなと思っていましたが、ループ使うと大きく周波数が下がってしまうのですね。

お話の通り 100kHz付近でのHW動作チェックには有効ですね。

> 起動直後のI2Cアドレスサーチ部のLCK周波数が動作・表示中の周波数より1.5倍ほど高い理由が分かっていません。

細かいところまで追えていないのですが、アドレスサーチはクロックソースの切替え前に実行しているからでは?と思います。

#board.c の board_init() の記述から推測

追記:

lcdc_init(); // LCD 初期化 lcdc16xn.c

SystemClock_Config_HSE(); // system clock HSE

を逆順にして実験してみるとか...

追記2:

クロックソース切替で 16MHz → 10MHz みたいです。64MHzで動作するMCUなので 10MHzで動かしているのか自信ないですけど。

Re: AE-AQM1620A(ST7032)timing - やどさん

2025/04/08 (Tue) 23:44:53

ji1uddさん、すごいです!

ji1uddさん、すごいです!

モノのSCL周波数が初期と動作中で異なる事をピッタリ説明できますね!

もう、、さっそくboard.c修正してみました。→ 画像

結果:

初期I2Cアドレスサーチ部と動作中のSCL周波数は一致しました! 嬉しい~!

これで、I2Cアドレスが取得できなくてLCDが表示しない問題が起こる確率が大幅に低下すると思われます。。

//

Re: AE-AQM1620A(ST7032)timing - 笛吹おじさん

2025/04/09 (Wed) 09:23:19

今日は。

今日は。

>

追記:

lcdc_init(); // LCD 初期化 lcdc16xn.c

SystemClock_Config_HSE(); // system clock HSE

を逆順にして実験してみるとか...

私もやってみました。

アドレスサーチ時、計測時も同じ時間になりました。

2.625uS、380KHzです。

前回の投稿でDelay=3で表示が出たと書きましたが、

逆順にすることでDelay=2でも表示が出る様になりました。もとへ戻すとDelay=3にしないと表示が出ません。

USBコネクタの接触が段々わるくなりましたので、これで良しとしてケースを作ります。

Re: AE-AQM1620A(ST7032)timing - ji1udd

2025/04/09 (Wed) 19:25:45

やどさん、笛吹おじさん、実験結果を教えて頂きありがとうございました。

LCD表示できる DELAY_N値で使い始めて、もし先々 LCD表示できなくなったら 慌てずに DELAY_N値を 増やして対処しましょう (^^)

Re: AE-AQM1620A(ST7032)timing - 笛吹おじさん

2025/04/10 (Thu) 09:44:48

お早うございます。

わたしのRFC-7固有の問題かも知れませんが、

SystemClock_Config_HSE();の順序を逆にした場合、REF切替スイッチをEXTにした時に[REF_CLK?]が表示されなくなりました。

取り敢えず、Delay=3に戻しました。

Re: AE-AQM1620A(ST7032)timing - ji1udd

2025/04/10 (Thu) 13:25:28

なるほど。

リファレンスクロックの切替でマイコンへの10MHzのクロックが途絶えるとマイコンのハードウェアが自動的に内蔵のHSIクロックに切替えるので、その結果、マイコンが16MHzで動作し、I2Cの周波数も上昇してLCD表示できなくなるのですね。

HSIクロック時のシステムクロックを1/2分周に設定(RCC_CRレジスタのHSIDIV[2:0]ビット)しておき、10MHzクロックが途絶えたときにHSIの8MHzでCPUが動作するようすれば、LCD表示できると思います。

Re: AE-AQM1620A(ST7032)timing - やどさん

2025/04/10 (Thu) 22:15:56

ji1uddさん 皆さま こんばんは。

ji1uddさん 皆さま こんばんは。

そういう事ですか!

外部クロック入れてない時でもスイッチを切り替えると「REF_CLK?」と表示されるカラクリが分かりませんでした。

で、

「HSIクロック時のシステムクロックを1/2分周に設定」… やってみました。(画像:DELAY_N=1です)

結果:

動作中のHSEクロック時も1/2になってしまい、レジスタ設定箇所が違った?と思われますが、未解決です。

参照:

STM32G0x1リファレンスマニュアル、ChatGPTにも訊きました。

〇board.c 修正箇所

ハードウェア初期化部は

SystemClock_Config_HSE(); // system clock HSE

lcdc_init(); の順にした

───────────────────────────────────

// System CLock を HSE に設定

//───────────────────────────────────

int SystemClock_Config_HSE(void) {

//#ifdef DEBUG

//dbg_uart1_putstr("\rRCC_CR=");dbg_uart1_puthex_32( RCC->CR );

//#endif

error_hse=0;

RCC->CFGR |= RCC_CR_HSIDIV_0; // DIV(001) 2分周(8MHz) ← これを追加した

RCC->CR |= RCC_CR_CSSON; // CSS( Clock Security System )

RCC->CFGR &= ~RCC_CFGR_SW; // HSI

RCC->CR |= RCC_CR_HSEBYP; // HSE_BYPASS

int timeout = 400000; // 0.2秒ぐらい

:

:

//

Re: AE-AQM1620A(ST7032)timing - ji1udd

2025/04/10 (Thu) 22:25:36

やどさん、レジスタ名が間違ってます。

RCC_CRレジスタ (のHSIDIV[2:0]ビット) です。

Re: AE-AQM1620A(ST7032)timing - やどさん

2025/04/11 (Fri) 00:17:53

ありゃりゃ、、

CFGRじゃなくてCRでした。。汗);;

CFGRにHSIDIVビットなんて無いのに、どうしてコンパイルエラーにならなかったのかな!?

修正したら期待通りのSCL周波数になりました。やったー!Tnx!

笛吹おじさん:

この修正も入れて、オリジナルのDELAY_N=1で、表示するかもです。。多分ですが、、

↓

board.cに

RCC->CR |= RCC_CR_HSIDIV_0; // DIV(001) 2分周(8MHz) ← この行を追加

//

//

Re: AE-AQM1620A(ST7032)timing - 笛吹おじさん

2025/04/11 (Fri) 08:57:22

皆さん、お早うございます。

皆さん、お早うございます。

やどさん、

>RCC->CR |= RCC_CR_HSIDIV_0; // DIV(001) 2分周(8MHz) ← この行を追加

追加してREF_CLK?は出る様になりました。

Delay=1は駄目でした。Delay=2でちゃんと標示しています。

有難うございました。

格好の悪いケースに収めました(中途半端の状態ですが)

Re: AE-AQM1620A(ST7032)timing - やどさん

2025/04/12 (Sat) 14:51:43

皆さま こんにちは。

皆さま こんにちは。

笛吹おじさん、Delay=1だとLCD表示しないこと了解です。

やはり、LCD製品の動作マージンはあまりなくて、スペック通り400kHzMaxなのですね。

画像は、動作・1行表示データ転送中の波形を見てみたものです。

DELAY_N=1(580kHz)で約1.23msなので、

DELAY_N=2(380kHz)なら約1.89msくらいになりそうです。

参考:Ojisankoubou様(2025/02/23)コメントより

「TIM2 割り込みから演算、表示、などを 3ms 以内にしたかったため I2C は規格より速く設定しています。 私のところでは ST7032 も 5V で動かしています」

「3msは 途中で周波数が変化した場合を考慮したためで、普通は 5ms(200Hz) で測定しているので I2C の周波数を変えた(DELAY_N=1を2)としても影響はほとんどないと思われます。」

//

Re: AE-AQM1620A(ST7032)timing - 笛吹おじさん

2025/04/13 (Sun) 19:51:30

皆様、今晩は。

皆様、今晩は。

RFC-7カウンターもそれなりに出来上がりました。

皆様のご協力ありがとうございました。

マンション住まいではGPSを使った高精度な測定は敷居が高くて出来そうもありません。

ベランダにアンテナをどうやって取り付けるのか?落下事故を考えるといい加減なことも出来ませんし結局

面倒臭いのが先に立ち重い腰が上がりません(笑い)。

今まで製作したカウンターを並べてみました。

ケースは適当に作るので統一感もなくバラバラです。

幕下力士勢ぞろい、、、といった所でしょうか。

RFC-7出力をデータテクノ社のCPLTで表示する - ji1udd

2025/04/07 (Mon) 21:45:46

1つ目は「使用上の制約」についてです。

1つ目は「使用上の制約」についてです。

データテクノ社のCPLTは無料で使えて 計測中のリアルタイムグラフ表示により計測結果を即座にチェックできてとても便利ですが、使い勝手が悪いところもあります。

縦軸の設定(チャンネルの属性のパネル)のオフセットの項目ですが、例えば、9,999,999.95(Hz) みたいに有効数字7桁以上の倍精度値をオフセット値として設定したい場合、設定はできるのですが、再度パネルを開いた時には単精度値に丸められてしまうという不便があります。このため 縦軸の 〇〇/div だけを変更したくても多桁のオフセット値を再入力する必要があります。

尚、オフセット値が 10,000,000(Hz)の場合は 1e+007 と表示となって値は変わらないので不便はありません。

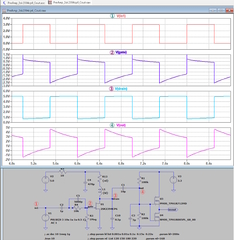

Re: RFC-7出力をデータテクノ社のCPLTで表示する - ji1udd

2025/04/07 (Mon) 21:47:25

2つ目は「4チャンネルグラフ表示」を行うです。

2つ目は「4チャンネルグラフ表示」を行うです。

freqcounter.c を修正してカンマ区切り出力にすると

CPLTで 4チャンネル表示できます。

439行: if( (freqoutput>=1)&&(freqoutput<=4) ) uart1_printf( "\r%s,",freqoutputstr ); // Freq

464行: if( (freqoutput>=2)&&(freqoutput<=4) ) { uart1_putdec_u( tick(),12 ); uart1_putch(','); } // Tick

482行: if( (freqoutput>=3)&&(freqoutput<=4) ) { uart1_putstr( str ); uart1_putch(','); } // StdDev

489行: if( (freqoutput>=4)&&(freqoutput<=4) ) { uart1_putstr( str ); uart1_putch(','); } // jitter_ns

ji1udd基板ーRFC-7製作 - 笛吹おじさん

2025/04/02 (Wed) 20:47:01

今晩は。

今晩は。

ji1uddさんにお願いして基板を譲っていただきました。有難うございます。

蛇の目に比べて組み立ては各段に楽になり組み立て時間も短縮できました。

LCD,PSC-ICはuddさんとおなじです。

プログラムの変更箇所も同じです。

プログラムの書き込みも出来ましたが、LCDには何も表示されません。

コントラストの為のプログラムの変更がひつようなのでしょうか?

Re: ji1udd基板ーRFC-7製作 - パオさん URL

2025/04/02 (Wed) 23:22:31

笛吹おじさん

RFC-7 では色々とお世話になりました。

ところで、おじさん工房さんの RFC-7 のページに

「9. CONTRAST」調整の項目があります。

LCD が ST7032 のときに、この項目でコントラストが調整出来るようですが、いかがでしょうか?

Re: ji1udd基板ーRFC-7製作 - 笛吹おじさん

2025/04/02 (Wed) 23:34:33

パオさん、今晩は。アドバイス有難うございます。

そうですね、コントラストの調整が出来るのですが、LCDに何も表示されないので、、、、。

CPUの1ピンがHighになって居ます、これはエラーが出ているのです。先ずこれをつぶさないと駄目の様ですね。

CPUの配線はチェックして周辺のICとつながっています。

TDC7200がおかしいのか?

Re: ji1udd基板ーRFC-7製作 - やどさん

2025/04/03 (Thu) 00:00:04

こんばんは。

自分もPCBに移し替えて、最初表示しなかったのですが、DFF-ICのクロック入力ピンのハンダ不良でした。

もうチェックされていると思いますが、、

電源とクロック周りを確かめて、MPU動作していそうだったら、シリアル通信ができるか、とか、ロジアナでSDA/SCLをチェックすると何か分かるかもしれません。。

//

Re: ji1udd基板ーRFC-7製作 - ji1udd

2025/04/03 (Thu) 06:31:08

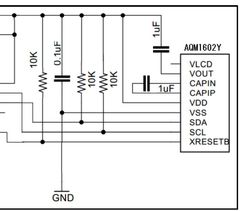

貼ってある写真では良くわからないのですが、お使いのLCDに必要な部品(R 1個とC 2個)は取り付けていますでしょうか?

貼ってある写真では良くわからないのですが、お使いのLCDに必要な部品(R 1個とC 2個)は取り付けていますでしょうか?

RFC-7基板上にはそれら部品を載せるところはないので私はLCDの端子周りに取り付けています。

画像があったので添付します

Re: ji1udd基板ーRFC-7製作 - 笛吹おじさん

2025/04/03 (Thu) 09:40:19

皆様おはようございます。

今日も雨ですね。

やどさん、どうもです。

CPUへの10MHzは来ています、TDC7200へのクロックも来ています。

ji1uddさん、忘れてました。追加してバックライトはつくようになりました。有難うございます。

しかし、CPUの1ピンは相変わらずHighのままです。

これを直さないと、、、、

プログラムの書き込がおかしいのかも知れませんね。

Re: ji1udd基板ーRFC-7製作 - パオさん URL

2025/04/03 (Thu) 12:29:54

ji1udd さんが書かれているのでご確認済みだと思いますが、使用されている I2C LCD が AQM1602Y だとすると、最低でも昇圧回路用の 1uF 2個が必要になります。

ji1udd さんが書かれているのでご確認済みだと思いますが、使用されている I2C LCD が AQM1602Y だとすると、最低でも昇圧回路用の 1uF 2個が必要になります。

後は、I2C 変換ボードがあれば、通常のキャラクタ液晶をつないでみると確認が出来ますね。

Re: ji1udd基板ーRFC-7製作 - 笛吹おじさん

2025/04/03 (Thu) 15:27:06

パオさん、今日は。

昇圧用コンデンサ(1uF、2個)は追加しました。

バックライト用抵抗も追加しました。

アドバイス有難うございます。

Re: ji1udd基板ーRFC-7製作 - ji1udd

2025/04/03 (Thu) 19:29:18

笛吹おじさんへ

未だLCDに何も表示されていない状態でしたら、シリアル通信での確認をお薦めします。TeraTermなどで ? などを送ってみてメッセージが返って来るか確認してみたらと思います。

Re: ji1udd基板ーRFC-7製作 - 笛吹おじさん

2025/04/03 (Thu) 20:32:49

ji1uddさん、今晩は。

ji1uddさん、今晩は。

シリアルは動いているようですね。

STLINKも別のもので書き込みをしてみましたが状況は変わらずです。

Re: ji1udd基板ーRFC-7製作 - ji1udd

2025/04/03 (Thu) 21:05:44

マイコン自体は問題なさそうですね。TDC、D-FF周りの問題のような....

リファレンスクロック切替SWを切り替えたり戻したりすると REF CLK? みたいなメッセージも出力されますよね?

Re: ji1udd基板ーRFC-7製作 - 笛吹おじさん

2025/04/03 (Thu) 21:28:53

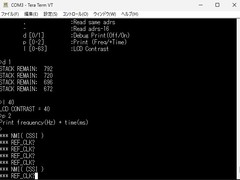

シリアルの結果です。

シリアルの結果です。

CPU-1pinがHighになったままがおかしいと思うのですが、、、、

Re: ji1udd基板ーRFC-7製作 - ji1udd

2025/04/03 (Thu) 22:00:59

リファレンスクロック切替も問題なさそうですね。

カウンタ入力にはどんな信号を入力していますか?

Re: ji1udd基板ーRFC-7製作 - ji1udd

2025/04/03 (Thu) 22:18:29

LCDの方ですが、まずは実績のあるものを使って動作確認した方が良いと思うので、オリジナルの .hexファイルを使う、もう1台のRFC-7の方からLCDモジュールを拝借するというので如何でしょうか?

Re: ji1udd基板ーRFC-7製作 - 笛吹おじさん

2025/04/03 (Thu) 22:32:55

シリアルで周波数カウントしていますね。

シリアルで周波数カウントしていますね。

CPUの1ピンはLowになりました。

LCDに表示されないだけの様です。

アドバイスありがとうございます。もう少し追求して見ます。

ロジアナでLCDのSCK,SDAを観測したいのですが、使いかたを忘れてしまいまして(歳はとりたくないですね)、、、思い出してトライして見ます。

Re: ji1udd基板ーRFC-7製作 - 笛吹おじさん

2025/04/03 (Thu) 23:35:38

ji1uddさん、LCDのアドレスはいじる必要がありますか?

Re: ji1udd基板ーRFC-7製作 - ji1udd

2025/04/04 (Fri) 06:29:11

> LCDのアドレスはいじる必要がありますか?

ファームウェアの修正は不要です。

ちなみにRFC-7の説明に「i2c は PCF8574 と ST7032 に対応 ( 自動判別 ) しています。」と書かれています。

仕組みとしては、i2c の 7ビットアドレスを 1 から 0x7Fまで (RWビット含めた 8ビットで言うと 2から0xFEまで)順番にサーチして 相手からACKが返ってきたアドレスをチェックして PCF8574 か ST7032 かを識別しています。識別ができたらあとはそれぞれ用の処理をするという感じです。

例えば LCDの初期化処理については lcdc16xn_i2c.c の 115行目からですね。

Re: ji1udd基板ーRFC-7製作 - ji1udd

2025/04/04 (Fri) 06:40:57

> ロジアナでLCDのSCK,SDAを観測したいのですが、

SCKとSDAを逆につないでいないかは既に確認済みですよね? #念のための確認です(^^;

> 使いかたを忘れてしまいまして(歳はとりたくないですね)、、、

1208サイズのR/CやVSSOPなICを実装できればまだまだ若いとおもいます(^^)

あと、PCF8574 I/F のLCDモジュールを接続する場合はLCDに供給する電源電圧を3.3Vから5Vに変更する必要があるかと思います(お使いのLCDモジュールにも依りますが)。

Re: ji1udd基板ーRFC-7製作 - 笛吹おじさん

2025/04/04 (Fri) 13:50:50

ji1uddさん、今日は。

>SCKとSDAを逆につないでいないかは既に確認済みですよね?

念のため入れ替えてみましたが状況は変わりませんでした。

>あと、PCF8574 I/F のLCDモジュールを接続する場合はLCDに供給する電源電圧を3.3Vから5Vに変更する必要があるかと思います(お使いのLCDモジュールにも依りますが)。

LCDを取り換えてやってみましたが結果は同じでした。

ASDRSが0x4Eになって居ますので、i2c.hのADRSは40から4Eに変更してコンパイルご書き込みました。

delayも0,1,2と変えてみましたが同じでした。

(電圧は5Vに代えてあります。)

シリアルは正常に動いていますね。

CPUのLED2は電源ONで点灯状態を維持し測定が始まると消える、蛇の目基板では確かそんな動きをしていました。それで1秒経ったら消える様に直したことを思い出しました。

今の問題は「LCDに表示がでない」です。何がいけないのでしょうかね?

Re: ji1udd基板ーRFC-7製作 - ji1udd

2025/04/04 (Fri) 19:56:35

実績のあるファームウェア、実績のあるLCDモジュールで上手く動作しないのであれば、マイコンのSDA/SCL端子からLCDモジュールのSDA/SCL端子までの何処に問題があるのだと思います。

オシロスコープでSDA/SCL端子の波形を確認してみるのが最良と思います。もう1台 RFC-7をお持ちなのでもう1台の方でもSDA/SCL波形を確認して双方の波形を比較してみると分かり易いかなです。

ロジアナだとしきい値の上か下かの論理的な解析になるので今回のような不具合解析にはあまり向いてないのではないかと思います。

もしオシロをお持ちでなければ、テスターで抵抗を測定するのも手かもしれません。

SDA-SCL間, SDA-3.3V間、SDA-GND間、SCL-3.3V間、SCL-GND間 の 5つについて テスタリードの + と - を入れ替えた2通り、合計 5×2の10回の測定をして、それらの値を もう1台 RFC-7での値と比較してみる感じです。テスターのリードを入れ替えるのはマイコンポート入力に静電保護用のDiが入っているからです。

★抵抗測定する場合はLCDモジュールは一旦取り外すのが良いと思います。

以上、思いつきですが、ご参考になれば...

Re: ji1udd基板ーRFC-7製作 - 笛吹おじさん

2025/04/04 (Fri) 22:47:14

今晩は。

今晩は。

良品と不良品のLCD(SCL,SDA)波形を比較してみました。カウンター動作時に取り込んだ波形です。特定の所にトリガーをかけるのは難しいので。

二つの波形を見るとLCDへのアクセスは実行されている様です。只、NG品はSDAにデータが載っていません。

良品はデータが載っています。

二つとも10MHzを入力して測定中の波形です。

delay=2です。

SCL,SDAのプルアップ抵抗は10kのチップ抵抗がないので8.2Kを使っていましたが、1/6wの抵抗(10K)をつけています。

CPUを取り換えてみるしかないようですね、、、、、

Re: ji1udd基板ーRFC-7製作 - やどさん

2025/04/05 (Sat) 01:51:03

マイコンはカウント動作もI2C動作もOKなのですね。

マイコンはカウント動作もI2C動作もOKなのですね。

シリアルもOKとの事で、ほとんど動いていますね。あと少し!

I2C波形は液晶側のピンで見ていますでしょうか?

ハンダ不良やSDA/SCL逆接続などのありがちな不具合だと思ったのですが。。

動作OKのLCDでも表示しないとなると、、液晶不良でもないし、配線くらいに絞られそうに思ったのですが、、

NG波形をみるとLCDからACKが返ってないので、I2Cアドレスが違っている、I2Cクロックがはやくて(?),

I2Cアドレスサーチ失敗した?? 無理があるかなぁ。。

OKとNGでSCKの周波数が違うのはディレイ設定の違いとして、約500kHzと400kHz.

//

Re: ji1udd基板ーRFC-7製作 - ji1udd

2025/04/05 (Sat) 07:14:20

信号は液晶側で見ているのでしょうか? (やどさんと同じ質問)

実績のあるLCDの配線長は良品と不良品とで同じでしょうか?

配線長をできるだけ短くしてみては如何でしょうか?

> ASDRSが0x4Eになって居ますので、i2c.hのADRSは40から4Eに変更して

の変更は逆に悪い方向に行くので戻してください。

あと、実績のあるファームウェア+LCDモジュールでの動作確認とは反する、場当たり的な実験になってしまいますが

(実験1)lcdc16xn_i2c.c の114行目の電源投入後の待ち時間を長くしてみる

(実験2)lcdc16xn_i2c.c の122行目のif文の前に

lcd_type = LCD_PCF8574;

の1行を挿入してアドレスサーチ結果を無効化してPCF8574固定で動作させてみる

と言うのが考えられます。

Re: ji1udd基板ーRFC-7製作 - 笛吹おじさん

2025/04/05 (Sat) 09:27:12

アドバイスありがとうございます。

LCDはAQM1602Y-NLW-FBW(ST7032)をつないでいます。

接続ワイヤーの長さは13cmdす。5cmに短縮しても結果は同じでした。(ADRS=0x7Cです)

ロジアナは基板側から信号を取っていましたが、LCD側に切り替えました。

実験1:40msを80msにしてみましたが同じ状況ですね。

実験2はまだやってません。

Re: ji1udd基板ーRFC-7製作 - ji1udd

2025/04/05 (Sat) 09:34:34

> LCDはAQM1602Y-NLW-FBW(ST7032)をつないでいます。

このLCD と もう1台のRFC-7との組み合わせで上手く表示できた(このLCDに問題ないこと確認できた)という事でしょうか?

Re: ji1udd基板ーRFC-7製作 - パオさん URL

2025/04/05 (Sat) 10:39:01

USB 端子で正常動作が確認できているのに、LCD だけ表示しないのは不思議ですね。

思い付きでスミマセンが、LCD の接続端子の写真を見たら簡単に差し替え可能に見えたので、ファームのSDA/SCL 端子設定を逆にして端子を逆に刺してロジアナで波形を見たらどうでしょう?

Re: ji1udd基板ーRFC-7製作 - ji1udd

2025/04/05 (Sat) 11:29:51

実験2の内容訂正です。

lcdc16xn_i2c.cへの lcd_type = LCD_PCF8574;の追加は止めて、

i2c.c の 129行目からのi2c_adrs_search_set()の中身を下記にしてみる

int i2c_adrs_search_set( void ) {

int adrs=0x4E;

i2c_adrs = adrs;

return adrs;

}

#アドレス設定が必要でした。

Re: ji1udd基板ーRFC-7製作 - やどさん

2025/04/05 (Sat) 12:26:56

実験2でもダメだったら、I2Cクロック周波数を下げてみたらどうでしょうか?

実験2でもダメだったら、I2Cクロック周波数を下げてみたらどうでしょうか?

RFC-7(LCDはPCF8574使用)のI2C波形みてみました。画像

・誤報かもしれませんが、電源ON後のI2Cアドレスサーチ中のSCK周波数が800kHzくらい

・動作表示中は約580kHz

(DELAYは同じはずなのに、、何故サーチ中の方が高いのか!?)

RFC-5では250kHz程度だったのと、LCD交換で表示しなくて修正しましたね。。汗;

→Re: ACM1602NI-FLW-FBW-M01(4) 2024/12/14 (Sat) 17:45:00

“何やらそれらしい文字がでました。SCL=132KHzくらいです。”

あくまで実験ですが、、下記の様にDELAY3を追加してみるとか。。。

#define DELAY_N 3 // 0->666kHz 1->588kHz 2->384kHz 3->200kHzくらい(?) @10MHz

:

#elif( DELAY_N==3 )

#define DELAY() {NOP;NOP;NOP;NOP;NOP;NOP;NOP;NOP;NOP;NOP;NOP;NOP;}

#define DELAY_HALF() {NOP;NOP;NOP;NOP;NOP;NOP;}

//

Re: ji1udd基板ーRFC-7製作 - 笛吹おじさん

2025/04/05 (Sat) 13:56:07

皆様、今日は。貴重なお時間を小生の為にお使いいただき恐縮です。

少し頭の中を整理したいと思います。

後程状況をご説明したいと思いますので宜しくお願い致します。

Re: ji1udd基板ーRFC-7製作 - 笛吹おじさん

2025/04/05 (Sat) 21:52:34

皆様今晩は。

皆様今晩は。

一つだけ結論が出ました。

LCD、AQM1602Y-NLW-FBW(ST7032)は壊れていました。

蛇の目基板のLCD(AE-AQM1602A(KIT)と入れ替えてみたところ表示されました。

一方、蛇の目基板につないだAQM1602Y-NLW-FBW(ST7032)は何も表示されません。

もう一つ問題があります。それはスイッチS2,S3が動作しません。

PA13はSW2,3でそれぞれの電圧を出しますが、PA3(CPU-18pin)の電圧は3.1Vが全く変化しません。

R24,25,26,27,28を確認しましたが間違いはありませんし半田ブリッジ等もありません。

正常品では

PA13はSW2を押すと2.6V、SW3を押すと2.1Vになります。

CPUの18pinが不良なのかも知れませんね。(交換して見ますかね)

LCDのコントラストはシリアルで上げています。

PCF8574使用LCDではうまく行きませんでしたがADRSが4Eなのでプログラム変更がうまくなかったのではと思います。

追記

SW2,SW3がは働かないのはST-LINKが継ぎっぱなしになって居たのがNGの原因でした。

Re: ji1udd基板ーRFC-7製作 - 笛吹おじさん

2025/04/06 (Sun) 09:18:57

皆様、お早うございます。

お世話になりました、色々きちょうな時間を割いて頂きアドバイスを有難うございました。

LCDの不良をもっと早く切り分けができれば良かったのですが、コンフューズ状態で時間が掛かってしまいました。

全くお恥ずかしい限りです。

delayha=1, PSCに0x80を追加してコンパイル、書き込みしました。問題は解消されましたのでケース造りをする予定です。

皆様のご協力に感謝いたします。

Re: ji1udd基板ーRFC-7製作 - パオさん URL

2025/04/06 (Sun) 10:01:55

>笛吹おじさん

LCD が表示できるようになって良かったですね。

その後も参考になることがないかと色々と検証していました。

その中で気になったことがあります。私は PCF8574 を使った変換基板を使っていますが、USB ケーブルをつないだ状態で電源を入れると、LCD の検出が成功したメッセージとインターフェース IC の型番が表示されます。

ST7032 でも同様のメッセージは出るのでしょうか?

特に故障した LCD の表示が気になります。

Re: ji1udd基板ーRFC-7製作 - ji1udd

2025/04/06 (Sun) 10:02:16

上手く動作するようになって良かったですね。

お手持ちのもう1台のRFC-7に使用されている LCDは PCF8574 I/Fのタイプのものかと思ってコメントしてました。この辺が話をややこしくしたのかも知れませんね。

あと、PCF8574のアドレスは 0x40~0x4Eの範囲であればファームウェアの修正なく動作するようにファームウェア上で工夫されています。

if( (adrs >= I2C_ADRS_PCF8574)&&(adrs <= I2C_ADRS_PCF8574+7*2) ) lcd_type = LCD_PCF8574;

#もう済んだ話とは思いますがお伝えしておきます。

Re: ji1udd基板ーRFC-7製作 - ji1udd

2025/04/06 (Sun) 10:21:44

> ST7032 でも同様のメッセージは出るのでしょうか?

私のRFC-7基板の回路のまま作り上げている場合、

RFC-7はメッセージを出しているハズですが、TeraTermでの表示は出来ないと思います。

なぜなら、USBシリアル変換ICをセルフパワーで動作させているためです。RFC-7の電源を入れてからしばらく待たないと RFC-7とTeraTermが接続できません。接続できた時にはすでにメッセージ送出済みなのでロストします。マイコンにホットリセットが掛けられないのでこのメッセージを見たい場合はUSBシリアル変換回路部分をバスパワー動作するように要改造となります。

Re: ji1udd基板ーRFC-7製作 - 笛吹おじさん

2025/04/06 (Sun) 11:12:23

ji1uddさん、了解です。いずれにしろLCDは不良と思われますので、LCDを入手する必要が有ります。

ji1uddさん、了解です。いずれにしろLCDは不良と思われますので、LCDを入手する必要が有ります。

RFC-5に使っているPCF8574 I/Fのものもプログラム変更なしで使えそうなのでこれを流用するのもいいかなと、、、

パオさん

予めtera termを起動して置きRFC-7の電源を入れた時のMSG画像です。

同じST7032タイプですが不良LCDとは別物です。

不良LCDをつなぐとどうなるかやってみます。

追記

不良LCDでは何も表示されませんね。完全に壊れているのでしょう。

良品LCDはRFC-7の電源ON1,2回目までは表示されますが3回目は何も表示されなくなりますね。

Tera Termを再設定してRFC-7を入れると表示されるようです。

Re: ji1udd基板ーRFC-7製作 - 笛吹おじさん

2025/04/06 (Sun) 18:58:23

パオさん、今晩は。

質問です。

PCF8574使用LCDですがプログラムは変更せずにコンパイルで表示がでました?

PCF8574使用LCD(ADRS=0x4E)をつないでみたのですが表示されません。

電圧はR30をジャンパーして5Vを供給する様に変更しています。(R29は外す)

Delay=1,2を試しましたが駄目ですね。

Re: ji1udd基板ーRFC-7製作 - パオさん URL

2025/04/06 (Sun) 20:11:03

>笛吹おじさん

RFC-7 は ji1udd さんの基板を使い、ファームはおじさん工房さんが公開されている Main.hex をそのまま書き込みました。

しかし、ハード的な環境は若干特殊です。

PCF8574 変換基板の先の LCD は aitendo の PX1602 という 3.3V の LCD を使っています。

I2C アドレスは同じく 0x4E です。

ちなみに、PCF8574 変換基板をつないで USB ケーブルで接続した状態で電源を入れて、正常に認識したメッセージは出るでしょうか?

ji1udd さんの基板でも起動時にメッセージが出るのでしたら、これで切り分けができそうです。

Re: ji1udd基板ーRFC-7製作 - やどさん

2025/04/06 (Sun) 20:28:41

笛吹おじさん 皆さま、こんばんは。

自分のLCDもPCF8574-I/Fは、A0~A2すべてオープンで、I2Cアドレスは0x4Eで表示しています。

Ojisankoubouオリジナルのバイナリです。

ji1uddさんの投稿のとおり、PCF8574のアドレスは 0x40~0x4Eの範囲で動作するようなプログラムになっているのでプログラムの変更は不要です。

ちなみに 2025/04/05 (Sat) 12:26:56に投稿した波形が

まさに0x4Eを送って、9ビット目にACKの”L"が返ってきているI2C波形です。

・あと、ちょっと気になったのですが、

表示しなかった、AQM1602Y-NLW-FBW(ST7032)ですが、RESピンは配線してありますでしょうか?

2025/04/03 (Thu) 06:31:08 ji1uddさんの配線画像と

2025/04/03 (Thu) 12:29:54 パオさん投稿の回路図、が参考になります。

//

ps.

ji1uddさんの投稿のように、

今回RFC-7のSCK周波数はRFC-5(200kHzや100kHz)に比べて400kHz Max以上を攻めているので、確かにLCDバラつきによっては動作しない場合もありそうです。。特にアドレスサーチが速い。

Re: ji1udd基板ーRFC-7製作 - ji1udd

2025/04/06 (Sun) 20:33:25

笛吹おじさんへ

PCF8574 を含め 今回 名があがっている LCD どれを使っても必ず動作するわけではないです。

理由(ヒント?)は昨日のやどさんの投稿の通りかと。

つまり製品のバラつき(マージンの大小)によって動いたり動かなかったりします。

よって、今回のデバッグに関しては、もう1台のRFC-7で動作実績のあるLCDと組み合わせてみる というのがポイントでしたね。

Re: ji1udd基板ーRFC-7製作 - 笛吹おじさん

2025/04/06 (Sun) 22:04:53

やどさん、パオさん、今晩は。

>PCF8574 変換基板をつないで USB ケーブルで接続した状態で電源を入れて、正常に認識したメッセージは出るでしょうか?

MSGは出ません。認識されていないのでしょう。

>表示しなかった、AQM1602Y-NLW-FBW(ST7032)ですが、RESピンは配線してありますでしょうか?

配線してあります。

ji1uddさん、了解です。

カット&トライが必要と言う事ですね。

皆さま有難うございます。

入力アンプの周波数特性改善 - Ojisankoubou

2025/03/29 (Sat) 08:15:12

RFC-7 の入力アンプは JFET 1個の簡易型なのであまりゲインが取れない、f 特が良くない、といった欠点があります。

RFC-7 の入力アンプは JFET 1個の簡易型なのであまりゲインが取れない、f 特が良くない、といった欠点があります。

ゲインはどうしようもないのですが、f 特はドレインの R に直列に 0.1uH ~ 0.15uH ぐらいをいれると若干ですが改善できそうです。

フェライトビーズの 60 ~ 120@100M でも良いかもしれません。

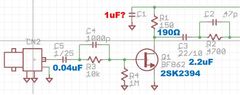

Re: 入力アンプの周波数特性改善 - やどさん

2025/03/30 (Sun) 23:20:40

皆さま、こんばんは。

皆さま、こんばんは。

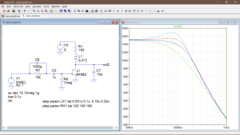

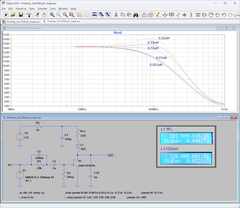

2SK2394バージョンで回路Simやってみました。

実機では、手持ちの関係で220nHを挿入、安定最高カウント周波数が1割ほど上がりました。

R13(180Ω)のパラメータを変えて、ゲインの変化なども視覚的に見ることができるのでLTSpice便利です!

使った回路ファイルなどを下記に置いておきました。

https://drive.google.com/drive/folders/1riC0zhOjh7L3jIOKZVYTP_VtJSxp-a_b

・PreAmp_2sk2394cp6_single.asc

・RFC-5回路シミュレーション資料.zip ←modelが入ってます。(ネットで拾ってきたもの,保証なし)

ps.

土日でケースの試行(ji1uddさんのgithubからSTL試し刷り)と 1PPS測定が不安定な件の解析(まだオカシイ) あと花見など、忙しかったー 汗);;

→ 2SK2394出力は10uF->100kΩ(VCC/GND2個)を通ってSTM32マイコンに入りますが、CRを通過した1Hzの微分波形、振幅に問題ないのですが、ロー側波形のみに最大1Vpp位のノイズが乗っていました。

Tr.交換も変化なく、マイコンチップを3回ほど外して付けてをしてる間にタイマー入力端子を劣化させてしまったのか(?)。でもノイジーになるかな??

//

Re: 入力アンプの周波数特性改善 - ji1udd

2025/03/31 (Mon) 20:29:23

こんばんは。

こんばんは。

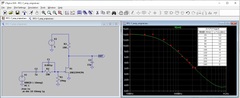

私もSimをしてみました。

加えてスペアナのTGを信号源にして安定カウントするときのTG出力レベルを測定しました。

10MHzの時のTG出力レベルを基準にしてSim結果にプロットしてみたところ、アンプの負荷容量が15pFあたりでSimと実測が近しい結果となりました。

入力B(プリスケーラ―)の方が感度良好なので入力Bで計測できる周波数範囲は入力Bを使い、プリスケーラ―が動作しない低い周波数のところで入力Aを使えば良いのではと考えています。

Re: 入力アンプの周波数特性改善 - やどさん

2025/03/31 (Mon) 22:39:06

こんばんは。

こんばんは。

・実機とSimでほぼ一致するのですね!すばらしいです。

・自分のRFC-7の1Hz測定不安定問題でたびたびすみません

実機の波形を確認しました。(画像)

更にシミュレーション波形と比較

ゲート、ドレインノード波形に違いがあることがわかりました。(2つ目画像)

よく考えると、1Hz信号でオンオフしているトランジスタのオン抵抗が高くなってノイジーに見えているだけ…

実機のゲート波形は電位が下がるスピードが早くて、半サイクル0.5秒を待たずしてトランジスタがON→OFFにON抵抗が高くなってしまう。

→ 1Mの抵抗外してテスターで約970kΩでしたが、ハンダリークだったかも… 汗);;

1Mの代わりに10MΩつけてみたら、1PPS信号が安定して1.00000000Hzと測定できました。ヤレヤレ…

(1MΩを付け直して問題ないか確認しておけばよかった)

//

Re: 入力アンプの周波数特性改善 - ji1udd

2025/04/01 (Tue) 20:46:26

基板自体に問題がないか確かめるために私も波形観察してみました。結果、マイコンポート入力波形にヒゲ状ノイズは乗ってないようです(細すぎて見えないだけかもですけど)。3.3V系のノイズですかね?

基板自体に問題がないか確かめるために私も波形観察してみました。結果、マイコンポート入力波形にヒゲ状ノイズは乗ってないようです(細すぎて見えないだけかもですけど)。3.3V系のノイズですかね?

私の場合、NEO-6M、NEO-7M共に 1PPS信号は Duty 10% の信号となってます。

このため1PPS信号の"L"期間が 900msと長いのでマイコンポート入力の"H"電圧は 2V程度まで低下しています。でもカウンタは正常動作しています。

マイコンポート入力の電圧のダラダラ変化は中間電圧を作っている100kΩ経由の充放電によるものだと思いますので220kΩとかの少し大きな値にすれば電圧マージンは増えると思います。ただしインピーダンスが現状より高くなるのでノイズは受けやすくなるかと...。すみませんが実験はしていません。

Re: 入力アンプの周波数特性改善 - やどさん

2025/04/01 (Tue) 23:03:53

ji1uddさん こんばんは。

波形確認いただいてありがとうございます。

そうですね!1PPSのデューティが10%とか小さいと、トランジスタのON期間(マイコンポート入力Lo期間)が短いので自分の不具合は見えなかったかもしれません。

もっとも相対的にポート入力のHi期間が長くなるので、電位が落ちてきますが、2V程度までならポート入力のスレッシュ(3.3V/2くらい?)より上なので動作不具合にはならなそう。

デューティを50%にしたのは、以前 RFC-5のPGで1Hz信号を測定したのと合わせたためですが、、、デューティ50%にする必要はなかったか。。

で、

1PPSがHiの時=トランジスタON時は、ゲート電圧変化によってON抵抗が変わるLow出力、

1PPSがLoの時=トランジスタOFF時は、3.3V,180ΩのHi出力

が、CRを通ってポート入力になって、

ゲート入力の1MΩが半田ブリッジで0.6MΩとか低下していたとすると、

1PPS立ち上がりからのゲート電位がズルズル下がって、半サイクル0.5秒前にポート入力のスレッシュに達してしまった? またノイズ成分にも敏感に変動してしまった?? のかなぁ、、と推察してました。

まぁ、2SK2394のカットオフ電圧(Vgs)を見ると、-0.3~-1.0Vなのですが、、、

3.3V・180ΩとのON抵抗の分圧レベルになるので、、電源ノイズにも敏感になってしまう?とか、ちょっと無理があるかなぁ。。汗汗);;

シミュレーションできたら凄いのですが、やり方が分からず…汗);

あっ、ChatGPTに訊くの忘れてました。

//

Re: 入力アンプの周波数特性改善 - ji1udd

2025/04/02 (Wed) 20:32:35

やどさん、こんばんは。

やどさん、こんばんは。

Tr ON 期間が問題との事、了解です。

1PPSのDutyを50%に変更した波形と、カウンタが正常動作しなくなる Duty 80%に設定したときの波形を取得しました。

やどさんの実測波形と見比べると多少のレベル差はありますが、波形形状は同等なことと、半田ブリッジで高抵抗を作るのは大変難しい事と思うので この差は FET, C などの個体差、特性差起因ではないかと思います。

(何年間も使っていての故障であればイオンマイグレーションによる絶縁低下のケースも考えられると思うのですが...)

で、1PPSを上手く測定できなかった推定原因として残るのはノイズですが、今はノイズは消えているのかな?です。もっともそれがわかったところで結局直接原因はわからないのですけど...(^^;

Re: 入力アンプの周波数特性改善 - やどさん

2025/04/02 (Wed) 23:00:34

再波形確認いただいてすみません。

再波形確認いただいてすみません。

確かにハンダブリッジで高抵抗リークって難しそうです。

一昨日の最後のポート入力波形が残っていたので比較してみました。

ノイズが不安定だった時以上に鮮明にノイズが写っていますが、入力バッファのスレッシュ(Vih)は超えない程度になって1.0000000Hzが表示できた様子です。

1PPSの配線を引っ張ってカウンタにつないだためと思いますが、入力信号にもノイズが見えています、これも対策が必要でした。汗);

(なぜポート入力波形のLo側のノイズが大きいのか?と云うのが不思議だったので、FET交換やゲート前のCR、ドレイン後のCR値を変えて試してました。頭がゴチャゴチャしただけでした。HiHi)

//

Re: 入力アンプの周波数特性改善 - ji1udd

2025/04/03 (Thu) 19:04:35

やどさんへ

やどさんへ

ドレイン波形の "H"レベルでは問題なく、"L"レベルだけノイズが載るというところから +5V電源、GND 及び 測定方法については問題なく、消去法的に 1PPS信号が原因ではないかという推定に私も至りました。

そこで 1PPS信号にホワイトノイズを重畳させたSimを行ってみたところ症状が再現できました。これで解決ですね(^^)

#ノイズ重畳の方法はググったら意外と簡単に見つかりました。

B1, B2 は Component 中の bv (ビヘイビア電圧源) です。

Re: 入力アンプの周波数特性改善 - やどさん

2025/04/03 (Thu) 22:42:31

うわー!ありがとうございます。

うわー!ありがとうございます。

まねして シミュレーションで不安定時のモノの波形を再できました。

ChatGPT先生(正確にはGoogle, Gemini)には、

クロックノイズ源 Vnoise のモデル化や、

混入経路のインピーダンス Rnoise のモデル化

など教わったのですが、イマイチ旨くSimできず…

さきほどji1uddさんの使われた、ビヘイビア電源(Bソース)でのノイズシミュレート方法とwhite( ) 関数の引数などをChatGPTに訊いて試行できました!

やったー、解決です!!嬉しい~

//

RFC-7で高精度測定 - やどさん

2025/03/19 (Wed) 23:33:37

こんばんは。

こんばんは。

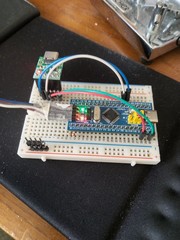

バラックなRFC-7をバラシて、ji1uddさんに分けていただいたボードに組みなおしました。

未だ来ない部品がありますが、基本完成なので動作確認して問題ない事を確認しました。

→カウント表示しない不具合ありましたが、DFF-ICのハンダ不良でした 汗);

プリスケーラは、uPB1507GVで、パオさんのRFC-5用ボードから流用しました。

→分周設定が1/256だったので、1/64に手直ししたいと思っています。

プリスケーラなしでも200MHz超をカウントできるので、1/16でも良さそう,無いけど c(^^)/

ps.

画像のSGはAPB-3拡張のSG-GHz(ADF4351)使用で、A,B入力共に50Ω終端無しの場合の測定値です。

//

Re: RFC-7で高精度測定 - やどさん

2025/03/19 (Wed) 23:40:58

あと、、

あと、、

1.2Gハンディトランシーバで、送信している周波数がカウントできるか試してみました。

RFC-7のB入力には短いアンテナを付けています。

トランシーバで0.1W送信した場合ですが、

uPB1507GVプリスケーラでちゃんと拾えていました。

//

Re: RFC-7で高精度測定 - やどさん

2025/03/19 (Wed) 23:59:14

更に、、

更に、、

ji1uddさんのGPSDOの方は未だバラックなのですが、、

これをRFC-7の外部10MHzリファレンスにして、格安OCXOの安定度測定ができそうです。

期待ワクワク...汗);;

//

Re: RFC-7で高精度測定 - Ojisankoubou

2025/03/20 (Thu) 08:27:37

>プリスケーラなしでも200MHz超をカウントできるので、1/16でも良さそう,無いけど c(^^)/

プリスケーラーの分周比を小さくしても、ゲートカウント方式でしたら分解能が良くなりますが、レシプロカル方式では分解能は変化しません。

RFC-7 では入力信号を LPTIM で 200Hz ぐらいに分周して、その 200Hz の周期を測定しています。 プリスケーラーを使う場合も結局は 200Hz にするので、プリスケーラでの分周比を変えても分解能に何の変化もありません。

Re: RFC-7で高精度測定 - ji1udd

2025/03/20 (Thu) 09:46:04

やどさんへ

製作報告ありがとうございます。待ってました(^^)

上手く動作しているようで良かったです。

プリスケーラ―に uPB1507GV を使うのは ノーマークでした。パッケージサイズが同じなら難なく置き換えできたのですね。ちょっと残念。

GPSDOの方は無線機のリファレンス用に製作したものなので 過度な性能期待はしないでくださいね(^^;

#その辺も含めてお楽しみください

Re: RFC-7で高精度測定 - ji1udd

2025/03/20 (Thu) 09:56:37

> RFC-7 では入力信号を LPTIM で 200Hz ぐらいに分周して、

> その 200Hz の周期を測定しています。 プリスケーラーを

> 使う場合も結局は 200Hz にするので、プリスケーラでの

> 分周比を変えても分解能に何の変化もありません。

なるほど、それだとどこで分周しているかの違いなので性能差は出ないですね。コメントありがとうございました。

Re: RFC-7で高精度測定 - やどさん

2025/03/20 (Thu) 10:31:30

あっそうか、、

あっそうか、、

ゲートカウント式と同じように分周比が大きいとその分精度が落ちると思い込んでいました。

よく考えてみます。汗);;

>過度な性能期待はしないでくださいね(^^;

いやもう自分の精度スキルを十分超えていますので、、勉強させていただきます,Hi

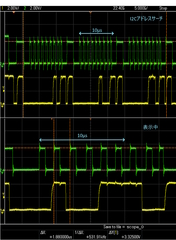

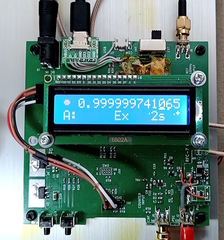

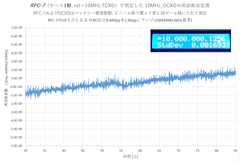

画像は、外部ref=GPSDOで10MHzのOCXOを測定してみたものです。

ji1uddさん、Ojisankoubou様の測定値に近づいてきました。嬉しい~ (^^)/

//

2025/03/20 (Thu) 11:10:36

>やどさん

RFC-7 と GPSDO の完成、おめでとうございます。

私も同じような構成で RFC-7 を製作中ですが、細かな部品が多いので停滞中です。

ちなみに、FET アンプ部の抵抗(R13)は何Ωで製作されましたか?

Re: RFC-7で高精度測定 - ji1udd

2025/03/20 (Thu) 11:59:43

> Ojisankoubou様の測定値に近づいてきました。

良い感じですね。

ところで オンボードの TCXO は出力振幅が大きい別のタイプに変更したのでしょうか?

Re: RFC-7で高精度測定 - やどさん

2025/03/20 (Thu) 12:24:03

こんにちは

>R13は何Ω?

180Ωの手持ちがなかったので390Ωの2つパラにしました。

>TCXO は出力振幅が大きい別のタイプ?

実はそのまま載せ替えて(秋月の)同じTXCOです。でもオシロ読みで1.1Vpp程度で振幅がバラックより少し大きいでした。。あれ?

//

Re: RFC-7で高精度測定 - 笛吹おじさん

2025/03/20 (Thu) 20:33:42

皆様、今晩は。

皆様、今晩は。

やどさん、格好の良い基板できれいに出来上がりましたね。素晴らしいです。

パオさん、プリスケーラーICをMB506に取り換えてうまく動作しました。有難うございました。

AliExpressから購入したICは番号は同じでも中身は違う様です。

愚問で恥ずかしいのですが、やどさん方式で435MHzのトランシーバを使って周波数を測ってみました。

PSC=128,256では送信周波数の434.000MHzと表示されます。(画像)

PSC=64の場合は108.5MHz、PSC=512の場合は868.0MHzと表示されます。

これらのPSCでも計算で434と表示されるのではと思うのですが?如何でしょうか。

やどさん、-0.1dBm入力とありますが電圧で?Vくらいでしょうか。

受け側のインピーダンスが50オームだと0.223V、1Mだと31Vくらいになるかと思いますが、、、

SGを持っていませんのですみませんよろしくです。

Re: RFC-7で高精度測定 - やどさん

2025/03/20 (Thu) 21:29:49

笛吹おじさん こんばんは。

>PSC=128,256では送信周波数の434.000MHzと表示

なぜか中途半端な値になっていますね…

近すぎて過大入力になったりしていないでしょうか?

>-0.1dBm入力とありますが電圧で?Vくらい

SGからは, -1dBm入力です。(0.56Vpp@50Ω)

-7dBmや-10dBmでも分周動作していたので、uPB1507GVの感度はデータシート通り(-10dBm~6dBm)のようです。

ここ便利です:https://www.analog.com/jp/resources/interactive-design-tools/dbconvert.html

あと受信端のインピーダンス無限大とかアンマッチだと、反射係数1(全反射)で電圧振幅は2倍になるはず、、

//

Re: RFC-7で高精度測定 - ji1udd

2025/03/21 (Fri) 07:09:38

やどさんへ

> 実はそのまま載せ替えて(秋月の)同じTXCOです。

> でもオシロ読みで1.1Vpp程度で振幅がバラックより少し大きいでした。

我が家の秋月TCXO出力も 1.1Vpp程度(1.14Vpp) でしたよ。

Re: RFC-7で高精度測定 - Ojisankoubou

2025/03/21 (Fri) 09:28:48

GPSDO で OCXO の周波数を測れるようになると OCXO の重力による変化も見えると思います。 OCXO の向きを変えると水晶にかかる重力の方向で周波数が数 mHz 変化します。 試してみてください。

Re: RFC-7で高精度測定 - やどさん

2025/03/21 (Fri) 18:23:07

>OCXO の向きを変えると水晶にかかる重力の方向で周波数が数 mHz 変化します。

ワォ… 凄すぎです。。^^);

この週末試してみたいです。。

>秋月TCXO出力

前回バラックでオシロ読み0.85Vppだったのは何か配線間違いがあったかもですね。。汗);;

//

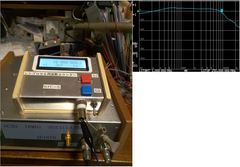

Re: RFC-7で高精度測定 - やどさん

2025/03/22 (Sat) 17:23:17

やってみました。

やってみました。

まだGPSDOはバラックだし、そんなに精度はでないかな?と思いつつ試行してみたら、、、

予想外にすごいグラフが描けました! ビックリ(@_@;)

2つ目の格安OCXO(10MHz)の周波数を測定しながら、その向きを鉛直方向・水平方向に変えています。

方向によって周波数が変わるのがハッキリわかります!!

もうRFC-7の性能は勿論、ji1uddさんの制御プロトコルによるGPSDO性能も素晴らしいのではないでしょうか!?

OCXOは最初ハンダ不良があって10MHzが出ませんでした。さすがに格安だけのことはあります、、が、そこそこ安定しています。

けっこう、テキトウな環境で測定したのに、、ほんとビックリ!

//

Re: RFC-7で高精度測定 - やどさん

2025/03/22 (Sat) 17:26:51

測定装置画像追加

測定装置画像追加

ゲート2秒です。

写っていませんが、GPSDOの下にGPSモジュール

NEO-6Mがあります。

GPSアンテナは4畳半の部屋の窓の近く(家の中)に置いていて、直接的には、空(半球)の1/5も見えていないと思います。

→ 誤差やジッターが大かも!?

2025/03/22 (Sat) 21:57:59

>やどさん

スゴイ検証結果ですね!

OCXO の向きで、こんなにはっきり周波数が違うなんて驚きました。(ジャイロ代わりになりそう)

私の方は、RFC-7 が、やっと LCD に表示まで出来ました。

ji1uddさんの基板で組み立てていたのですが、原因不明の不具合で動作せず困っていました。

最終的に、確認不足で U4(74VLC2G04)が逆に付いていました。(何度も確認したのに・・・)

まだ、USB-シリアルとプリスケーラ部が未装着で、診断中に取り外した部品が沢山ありますが、MCU に書き込めて LCD に表示も出て、スイッチ操作もできるので、ゴールは近そうです。

Re: RFC-7で高精度測定 - ji1udd

2025/03/22 (Sat) 22:45:38

やどさんへ

いつも仕事が早いですね(^^) 顕著な差として観れることにビックリです。あと、OCXO基板を保持している治具がこの実験にベストマッチですね。#便利そう

パオさんへ

不足情報などお困り事あればメールいただければ可能な範囲でフォローします。

#空地が沢山ある基板サイズに対して 小さいSMDパーツですみませーん(^^;

Re: RFC-7で高精度測定 - やどさん

2025/03/23 (Sun) 00:58:41

パオさん ji1uddさん こんばんは!

バラックの時と全然違って細かな変動が小さいので、OCXOボードの方向による変化がハッキリと見えました。

もっとも、2ppbくらい変動しているので、20mHzも(?)変わっていてますね。

それが合っているのか大きすぎるのか判断が付きませんです。。汗);

>OCXO基板を保持している治具

Temuの安い(千円くらい)PCBホルダーですが結構使えました!

安かろう悪かろう製品が多いのがTemuの欠点ですけど、、

ホント,小さいICは1ピンが分かり難いです

自分のばあいは、ルーペで見てもDFF-ICのハンダはOK!と思ったのですが、針先でピンを押したらカウント表示したぁ、、という事で発見に至りました。。汗);;

//

Re: RFC-7で高精度測定 - Ojisankoubou

2025/03/23 (Sun) 08:52:38

いままで重力による周波数変化は矩形波状になるものと思っていましたが、まるで微分したような波形で驚きました。 重力による影響が時間とともに緩和されていくのでしょうか。 やはり何事もグラフ化するのは大事だと思いました。

20mHz 変動している件ですが、これは OCXO の水晶が AT カットなのではないかと思われます。 私が実験したときは 5mHz 弱だったと思います。

Re: RFC-7で高精度測定 - 笛吹おじさん

2025/03/23 (Sun) 10:32:43

やどさん、こんにちは。

やどさん、こんにちは。

初歩的な質問で恐縮ですがRFC-7のUARTについて教えてください。

シリアルポートとPCをつないで添付画像の様に表示されるのですが、例えば測定周波数を表示させたい場合、コマンドの入れ方はどうするのでしょう?

多分、周波数が連続して数字で出てくるのではと思うのですが、、、、今一、よく分かりません。

宜しく御願い致します。

Re: RFC-7で高精度測定 - やどさん

2025/03/23 (Sun) 10:37:42

了解しました、ありがとうございます。

測定数値の変化具合は、測定環境とかやり方のせいかな?と思って、何回か鉛直・水平を繰り返したのですが、再現性があったのでモノの値っぽいです。

ただ、時間30分あたりでOCXOモジュールをおおっていたビニールが外れて-3ppbくらい変動してしまったため、以降ビニールを外して測定していました。

位置変更時も機械的に変えて人が居ない状況にした方が良かったかもしれません。。

//

参照したweb:

水晶デバイスとは?

https://www.qiaj.jp/pages/frame20/page01.html

セイコーエプソン 宮澤輝久氏

https://eetimes.itmedia.co.jp/ee/articles/1112/08/news005.html

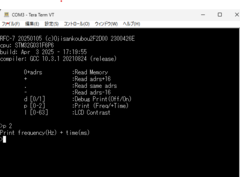

Re: RFC-7で高精度測定 - やどさん

2025/03/23 (Sun) 10:44:20

笛吹おじさん こんにちは

はい、help(?)表示のとおりです。

> p 2 リターンで周波数と経過時間が出ました!

こんな感じになります。

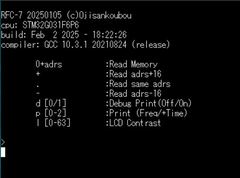

0+adrs :Read Memory

+ :Read adrs+16

. :Read same adrs

- :Read adrs-16

d [0/1] :Debug Print(Off/On)

p [0-2] :Print (Freq/+Time)

l [0-63] :LCD Contrast

>p 2

Print frequency(Hz) + time(ms)

>

10000.00417 2060319

10000.00417 2061319

10000.00418 2062319

10000.00422 2063319

10000.00423 2064319

10000.0042 2065319

10000.0042 2066319

//

Re: RFC-7で高精度測定 - 笛吹おじさん

2025/03/23 (Sun) 12:43:32

やどさん、有難うございました。

やってみたのですが、なにも出ませんネ!。

わたしの場合はLCDがオリジナルとは違うので、プログラムを変更しています。

この辺が影響しているのかも知れませんね。

USB経由のプログラム書き込みはできましたし、とりあえずは機能している様な印象を受けるのですが、、、

Re: RFC-7で高精度測定 - ji1udd

2025/03/23 (Sun) 13:05:14

笛吹おじさんへ

笛吹おじさんへ

私の場合、TeraTermを使っていますが、送信の改行コードを「CR」とする必要がありました。ちなみに受信は「CR+LF」とする必要がありました。

Re: RFC-7で高精度測定 - 笛吹おじさん

2025/03/23 (Sun) 13:43:08

ji1uddさん、今日は。

情報有難うございます、

ご指摘の様にしたところ周波数、timeが表示されました。

感謝いたします。

Re: RFC-7で高精度測定 - パオさん URL

2025/03/23 (Sun) 20:22:37

>やどさん

私も、ターミナルソフトの設定が大変参考になりました。

(Linux の GTKTerm では、CR LF Auto で表示できました。)

>ji1uddさん

頂いた基板は大変良い感じで助かっています。

今回は、単純に私の確認ミスです。

シリアル通信も動いたので、後はプリスケラ部で完成です。

現在のところ、内部オシレータで動作しています。

計測は、Si5351 で作った信号発生器で 225MHz ぐらいまで測れました。

Re: RFC-7で高精度測定 - やどさん

2025/03/23 (Sun) 22:39:57

こんばんは!

こんばんは!

バラック状態での内蔵TCXOでのf測定はバラつき大だったので、組み直したRFC-7で再測定してみました。

測定対象は、昨日と同じOCXOモジュールの10MHzです。

OCXOモジュールの方向も変えながら測定しています。

結果: 画像

40分くらいまで安定していませんが、、、

ボードに組みなおして、明らかにバラつきが小さくなりました。

しかし、OCXOモジュールの方向変更による周波数変化が、完全に微分波形のようになっています。

外部Ref,GPSDOの時とこんなに違うのは何故なんだろう?! 謎が深まりました。汗);

//

Re: RFC-7で高精度測定 - Ojisankoubou

2025/03/24 (Mon) 10:09:00

>外部Ref,GPSDOの時とこんなに違うのは何故なんだろう?!

TCXO と外部 Ref でこういった変化があるとは考えられないです。

OCXO の方向でこれだけ大きな微分波形になるのは温度かもしれません。 OCXO の方向が変わることで水晶の温度が変化し、内部のヒーターが動作して一定温度に保とうとしているのではないでしょうか。

あと、上下ひっくり返すというのも試してみてください。 多分水晶は水平になっているので上下逆にすると重力の影響が倍になります。

Re: RFC-7で高精度測定 - やどさん

2025/03/24 (Mon) 12:51:41

OCXOモジュールの方向変更時の温度変動によって、オーブンのPD制御(?)特性が見えた、と云うことですか! わずかXmHzの変動をも検討できるって…すごい!

たしかに、今回は内部リファレンスTCXOなので、温度一定にしないとっ! と思って OCXOモジュール周りにもビニールをかけてしまいました、その違いがあります。

前回:測定対象のOCXO周りは ビニールで覆わなかった、

今回:ビニールで覆ったが、OCXOの方向変更の時にズラす必要があった。

帰ったら再試行してみます、裏返してみたいっ(・・;)

Re: RFC-7で高精度測定 - 笛吹おじさん

2025/03/24 (Mon) 15:26:52

やどさん、今日は。

TCXO内蔵のRFC-7でOCXO(10MHz出力)の周波数を測定されていると思うのですが、LCD表示周波数が10.000227MHzとズレが大きい様な気がしていますが、、、、どうしてなのか教えてください。スミマセン、ろくでもない質問で。

Re: RFC-7で高精度測定 - やどさん

2025/03/24 (Mon) 18:52:24

>周波数が10.000227MHzとズレが大きい

さすが笛吹おじさん、鋭いですね!(実は指摘されるかとヒヤヒヤしてました)

先ほどRFC-7設定を確認しました。

周波数アジャスト値が、バラックの時の値:2126のままでした。。

→そんなデカい値にした記憶がないのですが、、やはりバラック時のTXCO出力ラインの配線に問題があったのかと思います・・ 汗);;

GPSDO(10MHz)で再度アジャストしたら、-149になりました。

そのままで、OCXOモジュールの周波数をカウントすると、10.000-000-05MHz程度で正しくモジュール上のVRで周波数校正されているようです。

もっとも、15分くらいの値なので、まだ変化すると思いますが。。。

//

Re: RFC-7で高精度測定 - パオさん URL

2025/03/24 (Mon) 19:17:03

昨日は組立で終了していた RFC-7 のプリスケーラ部の機能確認が、やっと出来ました。

基板は、ji1udd さんの RFC-7 基板に、自作のプリスケーラ基板を接続しました。

使用 IC MB506(DIP 8Pin)

使用ファームは変更なし(1/256)

最低周波数:10kHz(Si5351 使用・・・本当なのか疑問が・・・)

最高周波数:3GHz(ADF4351 使用)

ということで、とりあえず完成しました。

次はケースに入れたいのですが、AliExpress で購入したケースと GPSDO 用の OCXO が税関検査で5日間以上留置きされています。(なぜ?)

Re: RFC-7で高精度測定 - 笛吹おじさん

2025/03/24 (Mon) 19:41:15

やどさん、今晩は。

私も重力の影響を体験して見たくなり、OCXOの10MHzを入力に入れてRFC-7を回転させればmHzの表示が動くのではと(RFC-7のTCXOが狂っていても問題ないはず)やったのですが、、、、其の前に私の作ったRFC-7はTCXOに問題がある様で周波数が跳ぶようです。

Auto Adjustもエラーになります。(TCXOがおかしいのですかね)

>(実は指摘されるかとヒヤヒヤしてました)

突っ込むつもりは在りません(スミマセン)TCXOとOCXOですから1Hzの桁までは0が続くのではと、、、どうしてなのか知りたかったのです。

mHZの桁を評価するにはGPSを使わないと駄目ですね。

あちこち動いていて何をやっているのか分からなくなります。

Re: RFC-7で高精度測定 - やどさん

2025/03/24 (Mon) 22:55:19

みな様、こんばんは。

みな様、こんばんは。

RFC-7(10MHzTCXO)でOCXOモジュールの短期間安定度を再測定しました。

今回は、そこそこ良いデータが得られた気がします。→画像

約10分ごとに90度回転させてますが、矩形波状になった期間(向き?)と微分状になる期間(向き?)があります。右向き側に通気口があるためか?

(昨日3/23のグラフは、水平上向きと鉛直右向きの繰り返しでした)

あと、OCXOモジュールを鉛直方向にして、上下を反転させると周波数が最大・最小になることがわかりました!

これは興味深いです。

//

ps.

NDK: OCXOの特長とご使用時のポイント

https://www.ndk.com/jp/products/info/ocxo.html

Re: RFC-7で高精度測定 - Ojisankoubou

2025/03/25 (Tue) 10:18:48

パオさん

>最高周波数:3GHz(ADF4351 使用)

プリスケーラー出力にプルダウン抵抗はつけていますか?

一般的にプリスケーラ IC の最終段エミフォロの電流は最小限になっていて、ここが最高周波数を落とす要因になっています。 絶対最大定格を超えない範囲でプルダウン抵抗で電流を増やすと最高周波数が上がります。

Re: RFC-7で高精度測定 - Ojisankoubou

2025/03/25 (Tue) 10:21:11

やどさん

温度変化しやすい向きがあるということでしょうか。 あと加速度でこれだけ変化するということは振動にも気を付けないといけないですね。

Re: RFC-7で高精度測定 - やどさん

2025/03/25 (Tue) 12:24:15

Ojisankoubou 様

はい、このように変化するとGHz帯なら数Hz以上になるので、防振やダブルオーブン対策も必要になるのか!?と思いました。

昨晩は結論を急いで通気口のせいにしてしましたが、よく考えると約45℃のOCXO基板を約20℃の室内で回したことも温度変化の要因でした。

・箱で囲ってダブルオーブン化して測定

・OCXOを分解してヒーター制御オフで測定

など、さらに高精度病になってしまいそうです。。(^_^;;

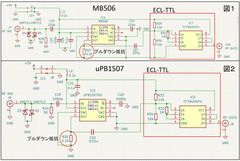

2025/03/25 (Tue) 22:12:13

Ojisankoubou 様

Ojisankoubou 様

RFC-7 すごく良いですね。

特に、RFC-5 で出来なかった、通常入力とプリスケーラ入力がスイッチで切り替えられるのが便利です!

素晴らしいカウンタを公開して頂きありがとうございます。

(ここから再編集)

言葉だと分かりづらいので、プリスケーラ部分の回路図を付けました。

(海外の製作例を参考にした、素人の図面で恥ずかしいですが・・・)

秋月キットの回路図を参考に作ったので、抵抗値が大きかったかもしれません。

今後の参考のために、間違っているところがあったら教えてください。

(参考にした例では付いていた uPB1507 のECL-TTL部分はいらないのでは?と思っています。)

表題の高精度測定に使う予定の OCXO は、まだ税関から動く気配がありません・・・

やどさんの実験結果がうらやましいです。

Re: RFC-7で高精度測定 - ji1udd

2025/03/26 (Wed) 19:30:36

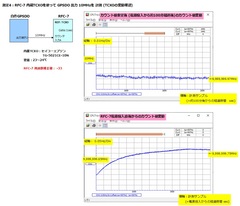

やどさんの実験結果を拝見して 私もOCXO(10MHz)の配置方向にる周波数影響の確認をしてみました。OCXO水平配置と垂直配置(#4,#5ピンが下側)の2パターンの繰り返しです。0.03Hz程度の周波数シフトが確認できました。しかし、どうしてもやどさんの測定結果ほど安定して周波数が測定できないという状況です。測定対象のOCXOの電源/制御電圧はそれぞれ用のLM317で作っていてOCXO近くにパスコンも付けてみました。また、OCXOは透明のプラスチックケースに入れて風などの影響をなるべく受けないようにしてみましたが、これが私の評価環境の限界な感じです。

やどさんの実験結果を拝見して 私もOCXO(10MHz)の配置方向にる周波数影響の確認をしてみました。OCXO水平配置と垂直配置(#4,#5ピンが下側)の2パターンの繰り返しです。0.03Hz程度の周波数シフトが確認できました。しかし、どうしてもやどさんの測定結果ほど安定して周波数が測定できないという状況です。測定対象のOCXOの電源/制御電圧はそれぞれ用のLM317で作っていてOCXO近くにパスコンも付けてみました。また、OCXOは透明のプラスチックケースに入れて風などの影響をなるべく受けないようにしてみましたが、これが私の評価環境の限界な感じです。

Re: RFC-7で高精度測定 - やどさん

2025/03/27 (Thu) 00:23:23

ji1uddさん パオさん、こんばんは。

ji1uddさん パオさん、こんばんは。

やはり同様な周波数変化が見られて安心しました。ケースに入れると(?)微分的なグラフにはならないですね。

こちらは、OSC5A2B02モジュールの1pinと5pinを結ぶ軸の周りを回転させていました。

もう、SSBで数十Hzずれて交信してても全然気にならない自分が、数mHz,数十mHzの違いを測定できた事がすごいです。なんて…

昨日AliからスイッチとUSB-microBなコネクタにNEO-7mモジュールが届きました。こちらもやっと届きました。

で、シリアル通信できず、ハンダミスか?と思ったら、ボトムタイプを購入していたことが分りました…

2種類あるの知りませんでした。。汗);;

あと、uPB1506GV_プリスケーラの周波数範囲は0.5 GHz~3.0GHzだったので再確認したのですが、、約300MHzから3.3GHzでした(-1dBm時)

で、下限周波数がプリスケーラなし200MHzに達していないので、、タイマー入力への容量値で変わるか?レベル変換があった方が良いのか?分周比を変えたらどう?など調査しないとっ!!

ちなみにプルダウン抵抗下げてみましたが、(なし、3kΩ, 1kΩ, 1k//300Ωパラ) で最高周波数にあまり変化なく3.3GHzでした。

参照:

・https://www.renesas.com/ja/document/apn/1gh-248-ic-upb1509gv?srsltid=AfmBOoqvdFbIEktjBfBFDux0iF0BgWLArNm9mOwmi2-TyPJ9KJW8jk2F

3. 1 電流アップによる出力振幅の向上

//

Re: RFC-7で高精度測定 - Ojisankoubou

2025/03/27 (Thu) 09:01:19

ji1uddさん

>安定して周波数が測定できないという状況です。

VC電圧の温度特性ではないでしょうか。 VC は 1ppm/V ぐらいの制御感度で、1mV で 1ppb(10mHz)動きます。 LM317 は 100ppm/℃ ぐらいなのでちょっと風をあてただけで数mHz は動いてしまいます。 REF193 などのリファレンス用IC を使うのが最善ですが、TL431 などのシャントレギュレーターでも良いです。 まずは電源部分もビニール袋に入れるなどしてみてはいかがでしょう。

やどさん

>最高周波数にあまり変化なく3.3GHzでした。

だとするとプリスケーラーのカウンター部分がもう動作しないのでしょうね。 私がいろいろ試したときは(違うプリスケーラーですが)、出力周波数が高くなると波形が CR 充放電の三角波になって振幅が小さくなりカウントしなくなっていました。

2025/03/27 (Thu) 12:21:43

>やどさん

プリスケーラ部ですが、製作した2種類の基板は MB506 と uPB1507 を使っています。(どちらも1/256設定)

MB506 は在庫処分の為、uPB1507 は秋月で入手可能なため選びました。

どちらも動作実績のある(と思われる)海外のサイトの回路図を参考に ECL-TTL 変換回路付きで作りました。

しかし、データシートによると、

MB506:1.6Vp-p

uPB1507:2.6 ~ 4.7Vp-p

なので、uPB1507 は ECL-TTL 変換回路は不要だと思います。

プルダウン抵抗から RFC-7 に直結すると、性能が向上するかもしれません。(願望ですが・・・)

Re: RFC-7で高精度測定 - ji1udd

2025/03/27 (Thu) 17:48:55

Ojisankoubouさん、アドバイスありがとうございました。

Ojisankoubouさん、アドバイスありがとうございました。

電源基板をエアパッキンで包んでみたところ改善が見られましたが、まだやどさんの結果と比べると変動が大きくて見劣りしていました。

そこで、やどさんが使われている中国製のOCXOモジュールの回路を調べてみるとVCにCRフィルタが入っていることがわかりました(https://www.eevblog.com/forum/projects/cheap-chinese-ocxo-frequency-reference-modules/)。

そこで、自作GPSDOの余剰基板を使って測定対象を再構築しました(自作GPSDOの性能確認も踏まえてRCフィルタ定数は自作GPSDOの定数そのままとしました)。

再構築した測定対象をまずは リファレンスクロックとして 内蔵の秋月TCXOを使って測定してみました。かなり変動が抑えられた良い結果が得られました。電源回路の断熱とRCフィルタの効果と思います。

次にリファレンスクロックを自作GPSDOに切り替えて再測定してみました。変動はTCXOより更に抑えられました。

使用しているOCXO のShort term stability は 0.05ppb/s みたいなので満足できる結果かと思ってます。

また自作GPSDOの出力変動も確認できたことが嬉しいです(^^)

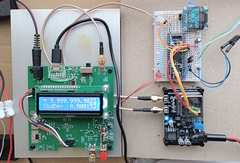

2025/03/27 (Thu) 22:01:47

やっと AliExpress からアルミケースが届いたので、 ji1udd さんの基板を使った RFC-7 が完成しました。

やっと AliExpress からアルミケースが届いたので、 ji1udd さんの基板を使った RFC-7 が完成しました。

(ケースサイズは 100 X 110 X 40 です。)

文字入れは、後ほど行います。

やどさんと同じ OCXO 基板も到着したので、通常とプリスケーラ部で測定してみました。

内蔵オシレータですが、大体同じ周波数が表示できました。

やっと、スタート地点に立てましたね。

週末にでも OCXO の向きによる周波数の変化を見てみたいです。

Re: RFC-7で高精度測定 - やどさん

2025/03/27 (Thu) 22:04:01

みな様 こんばんは。

みな様 こんばんは。

>電源回路の断熱とRCフィルタの効果

うわ~ 原因解析&特性改善、素晴らしいです!

>uPB1507:2.6 ~ 4.7Vp-p (?)

プリスケーラ出力振幅のスペックをデータシートでみるとMB506とほぼ同じ(1.2Vpp_min)でしたが、受けはRFC-7の回路なので、TTLレベル変換ICは乗せていないです。

問題は、周波数上限側はバイナリカウンタの1段目の動作上限周波数で効いてくるのだと思いますが、下限周波数が何故 500MHzなのかが分かりません。。

ただ、プリスケーラ出力の1000pFでは、低周波数時のインピーダンスが大になるため、取り敢えず1uFを1000pFに抱かせて再測定してみました。

→ 100MHz時、100MHz/256分周=390kHz, z=408Ω (1uFならz=0.4Ω)

結果、35MHz(-10dBm, SG下限)でもカウントOKになりました!よしっ! ^^)/

Re: RFC-7で高精度測定 - Ojisankoubou

2025/03/28 (Fri) 08:53:01

ji1uddさん

VC 端子はハイインピーダンスなのでノイズがのったのかもしれません。

ちなみに OCXO と TCXO での StdDev はどれぐらいになったでしょうか。

やどさん

もしかして 1000p が壊れていたとか?

Re: RFC-7で高精度測定 - ji1udd

2025/03/28 (Fri) 09:14:45

パオさんへ

Aliexpressのアルミケース良いですね。

基板サイズが100x100でアルミケースを想定した基板設計になっていないので LCDなどの前面配置のためにいろいろ工夫されたのかと推察しております。

やどさんへ

投稿を拝見して MC12080の出力Cに1uFをパラ付けしてみたのですが 残念ながら効果なかったです。おそらくMC12080の入力アンプ等の特性律速でしょう。

改めて私のRFC-7の入力特性を調べてみると

プリスケーラ―入力:Min. 35MHz ~ Max. 1420MHz (全範囲 -10dBmで計測)

通常入力: Min. 1Hz~ Max. 260MHz (35MHzまでは0dBm, それ以上は -1dBmで計測)

となりました。信号源はAPB-3/SAE-1です。

Ojisankoubouさんが 1PPS をRFC-7で測定されていますが、改めて 1Hz も測定できるんだと再認識しました (^^)

2025/03/28 (Fri) 09:20:50

やどさん

やどさん

すごいです!

uPB1507 で下限 35MHz まで計測ですか。

このプリスケーラICを使用した例は海外でも多数見かけるのですが、300MHz 以下で成功したのは初めて見ました。

後で追試させて頂きます。

ちなみに最近は、100MHz 以下の信号源には Si5351 を使っています。

500円位の搭載基板と Arduino で簡単に信号発生器が出来ます。

ご参考まで。

https://projecthub.arduino.cc/CesarSound/10khz-to-225mhz-vforf-generator-with-si5351-version-2-acdc25

>uPB1507:2.6 ~ 4.7Vp-p (?)

私のデータシートの見方が間違っていました。

(お恥ずかしいです。)

ICの端子の解説に書いてある値を引用してしまいました。

ji1uddさん

EEVBlog はオシロの性能などの詳細をよく見るのですが、このような小部品の情報もあるのですね。

大変参考になりました。

Re: RFC-7で高精度測定 - ji1udd

2025/03/28 (Fri) 09:30:57

Ojisankoubouさんへ

> VC 端子はハイインピーダンスなのでノイズがのったのかもしれません。

当初はLM317出力をVCにつないで、OCXOのVC-GND間に100uFの電解コンデンサを付けていました。LM317出力がローインピーダンスなので100uFの効果なく、ご指摘いただいたようにLM317出力の変動がもろにVCに伝わって周波数変動していたのではと推察しています。

> ちなみに OCXO と TCXO での StdDev はどれぐらいになったでしょうか。

メモしてないですが TCXOで 0.0006~8、OCXOで 0.0003~5程度だったと思います。

ゲート時間は1sです。

Re: RFC-7で高精度測定 - やどさん

2025/03/28 (Fri) 20:50:17

皆さま こんばんは。

皆さま こんばんは。

>1Hz も測定できると…

1Hzチェックを忘れてました。。

先ほど、NEO-7Mも使って1PPSをチョコっと測定してみたのですが、カウント表示しませんでした。。あれっ?

始めバラックでRFC-7を組んだ時、RFC-5のPG機能で1Hz出力して測定できています。。

→ 画像: Re: RFC-7 2025/01/18 (Sat) 23:22:45

でも今回バラックからPCBへの載せ替えでは、CRは新品を付けたので値を間違えた?かもしれません。。

チップCは値が書いてないので特にあぶない。。

>1000p が壊れていた?

となると、、プリスケーラ出力も間違ったコンデンサを付けた可能性が否定できず。。

→ 40MHzの256分周で156kHzとしても、1000pFなら約1kΩ、、RFC-7受け側はレベルセンターの100kΩx2とマイコン(タイマー)CMOS入力、、